今月の自然探訪 > 自然探訪2011年 掲載一覧 > 自然探訪2011年6月 オオシラビソ

更新日:2011年6月1日

ここから本文です。

自然探訪2011年6月 オオシラビソ

オオシラビソ (Abies mariesii)

オオシラビソ(別名アオモリトドマツ)はマツ科モミ属の針葉樹で、本州中部から東北地方にかけての高山に分布し、同じマツ科のシラビソ、コメツガ、トウヒとともに亜高山帯針葉樹林を構成しています。オオシラビソの稚樹は暗い光環境に耐える能力が針葉樹のなかでも最も高く、暗い林床でも稚樹が多数みられることが特徴的です。しかしながら林冠木が倒れて明るくなっても、それに反応してすぐに成長がよくなるような機敏さはなく、同じ属のシラビソが旺盛な成長に転じて若い林をつくるのとは対照的です。

オオシラビソの分布には積雪環境が関係しています。日本海側と太平洋側との間で積雪環境に大きなちがいがあることは日本の自然環境の特質となっており、それに対応して亜高山帯針葉樹林の構成樹種にちがいがみられます。富士山や奥秩父などのように雪の少ない太平洋側の山ではコメツガやシラビソが優勢で、オオシラビソはむしろマイナーですが、積雪の多い山になるほどオオシラビソが優勢になります。北陸地方や東北地方は世界一の豪雪地帯であり、そこではオオシラビソが圧倒的優勢を誇ります。多雪環境下では、強大な雪圧によって幹が折れたり、積雪に覆われる期間が半年以上に及ぶなかで雪腐れ病に侵されるなど、樹木の生育には過酷な環境ですが、オオシラビソは多雪環境に耐える能力が最も高く、その悪条件のもとで他の樹種との競合を有利に進めているのです。

日本における積雪環境は、10万年周期で繰り返された氷期-間氷期の地球環境変動に伴って変化しました。間氷期である現在は、日本海に対馬暖流が流れ込み、その上をシベリアからの冬季季節風が吹いて、日本海側山地にぶつかって多量の降雪をもたらすのですが、約2万年前の最終氷期最盛期には海水面が100m低下して対馬海峡が著しく狭くなっていたため対馬暖流が流入せず、日本海側山地でもあまり雪は多くなかったようです。植物化石の研究によれば、この時代にはオオシラビソは優勢ではなかったようです。オオシラビソはブナとともに、間氷期に入ってから(約1万年前以降)の多雪化に伴って勢力を拡大して、現在の繁栄に至ったものと考えられています。

オオシラビソの分布には積雪環境が関係しています。日本海側と太平洋側との間で積雪環境に大きなちがいがあることは日本の自然環境の特質となっており、それに対応して亜高山帯針葉樹林の構成樹種にちがいがみられます。富士山や奥秩父などのように雪の少ない太平洋側の山ではコメツガやシラビソが優勢で、オオシラビソはむしろマイナーですが、積雪の多い山になるほどオオシラビソが優勢になります。北陸地方や東北地方は世界一の豪雪地帯であり、そこではオオシラビソが圧倒的優勢を誇ります。多雪環境下では、強大な雪圧によって幹が折れたり、積雪に覆われる期間が半年以上に及ぶなかで雪腐れ病に侵されるなど、樹木の生育には過酷な環境ですが、オオシラビソは多雪環境に耐える能力が最も高く、その悪条件のもとで他の樹種との競合を有利に進めているのです。

日本における積雪環境は、10万年周期で繰り返された氷期-間氷期の地球環境変動に伴って変化しました。間氷期である現在は、日本海に対馬暖流が流れ込み、その上をシベリアからの冬季季節風が吹いて、日本海側山地にぶつかって多量の降雪をもたらすのですが、約2万年前の最終氷期最盛期には海水面が100m低下して対馬海峡が著しく狭くなっていたため対馬暖流が流入せず、日本海側山地でもあまり雪は多くなかったようです。植物化石の研究によれば、この時代にはオオシラビソは優勢ではなかったようです。オオシラビソはブナとともに、間氷期に入ってから(約1万年前以降)の多雪化に伴って勢力を拡大して、現在の繁栄に至ったものと考えられています。

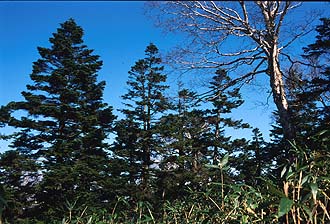

八幡平のオオシラビソ林

残雪季のオオシラビソ林

暗い林床のオオシラビソ稚樹

樹氷となったオオシラビソ

過去の自然探訪掲載一覧はこちら

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.