今月の自然探訪 > 過去の自然探訪 掲載一覧 > 自然探訪2015年12月 日本でも生えるトリュフ

更新日:2015年12月2日

ここから本文です。

自然探訪2015年12月 日本でも生えるトリュフ

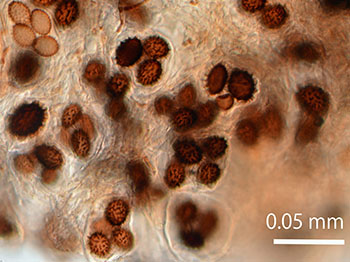

日本でも生えるトリュフ ー イボセイヨウショウロ(Tuber indicum)

トリュフは、キャビアやフォアグラとならぶ世界三大珍味の一つとされているキノコです。マツタケやシイタケが傘の形をしているのとは異なり、トリュフは球形からクルミのような形をして、地中からその一部をのぞかせています。トリュフは、ヨーロッパなどでは、ナラやハシバミやシナノキの林などに発生し、主に中性から弱アルカリ性の土壌を好みます。

ヨーロッパでは、白トリュフや黒トリュフが主に食用にされていますが、白トリュフのほうが黒トリュフに比べ、より珍重されています。それは、黒トリュフが人工栽培できるのとは異なり、白トリュフが人工栽培できていないため、生産が不安定であることによります。黒トリュフの人工栽培は、古くは19世紀初頭に紹介されています。その方法とは、トリュフの発生地に、自然落下して生育するナラ類の実生苗を用いたものです。この実生苗の根系にはトリュフ菌が共生しており、その苗を移植した場所には、新たにトリュフが発生します。この方法は、当時のパリ万国博覧会にても紹介されました。その後、20世紀の半ば頃までこの方法によって、トリュフの人工栽培が行われていたようです。しかし、土壌中に共存する病害菌が同時に感染し、トリュフ苗木の品質の低下が目立つようになったために、トリュフを砕いて作成した胞子懸濁液を用いた苗木感染法が確立されて、より確実にトリュフ菌のみを感染させた苗を作出する方法が開発されてきています。

我が国においても、トリュフ類が発生します。黒いトリュフは、イボセイヨウショウロと名付けられています。ヨーロッパの種とは異なる種ですが、中国などで発生するものとは同種か、かなり近い種です。我が国での発生環境の特徴は、必ずしもヨーロッパ産のものとは同じではなく、土壌の特性や発生する樹木の種類などが異なっています。そのため、ヨーロッパにおいて開発された人工栽培の手法については、日本産トリュフの発生に適応させる必要があります。

トリュフは、秋から冬までの長い間発生します。食文化の欧米化や多様化によって、トリュフも新たに日本の食文化に欠かせない食材となる可能性があります。そのためにも、今後、日本版トリュフの人工栽培技術の開発に向けた研究を進めて行く必要があるでしょう。

図1:イボセイヨウショウロの胞子

図2:地表に顔を出したイボセイヨウショウロ

過去の自然探訪掲載一覧はこちら

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.