今月の自然探訪 > 過去の自然探訪 掲載一覧 > 自然探訪2016年1月 木の高さまで水を吸い上げられる?

更新日:2016年1月4日

ここから本文です。

自然探訪2016年1月 木の高さまで水を吸い上げられる?

木の高さまで水を吸い上げられる?

冬を迎えて、木々が葉を落とし、すっかり寒々しくなりました。落葉樹の葉は、その役割を終えて土にかえります。葉の最大の役割とは、光合成をして、樹木を育てるための養分(炭水化物)を生産することです。その光合成には水が必要です。樹木は10数メートル(時には数十メートル)の高さまで成長します。つまり樹高10数mの高さまで水が上がっている訳です。

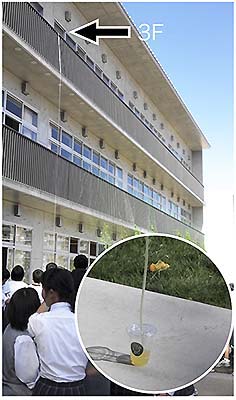

さて、ではどのように樹木は水を葉まで上げているのでしょうか?以前、長いチューブを使って、3階のベランダから地面に置いたコップの水を吸い上げようとしてみました。でも、2階くらいの高さまでしか上がりません。水泳を習っている吹奏楽部の男子学生がやっても、3階の高さまで吸いあげることは出来ませんでした。建物の脇には木々が青々と葉を茂らせているというのに。

実は、水を吸って上げようとしても、理論上10mくらいの高さまでしか上がらないのです。消防車が使ってる放水用ポンプを使えば、数十~十数mまで水を上げることが出来ますが、大気圧の数倍~10倍近い圧力が必要です。でも、木を切り倒した時、そんな勢いで水は噴き出しませんよね。

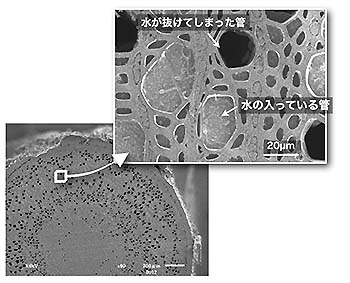

ちょっと樹木の内部構造を見てみますと、根、幹から葉っぱまで、水道管のような管(道管や仮道管と呼ばれます)がつながっています。その管の中は水で満たされています。葉が口(気孔)を開いて水が蒸発すると、少し水が引き上げられます。水分子同士がくっつく力は非常に強くその力が次々と伝わって、樹木の中を水が引っぱり上げられている、という訳です。

ちなみに、樹木の中で水が引っぱられる力は、時には大気圧の10倍以上の圧力になります。これは手のひらに自動車が乗ったくらいに匹敵する圧力です。そんな強い力で引っ張られたら、樹木の中の管から水が抜けてしまうのでは、と思いますよね。もちろん、気泡が入って水が上がらなくなることが、しばしばあります。でも、樹木の中には無数の管があるので、少しくらい気泡が入っても、樹木全体がすぐにひからびてしまうことはありません。

ただ、水不足などで、あまりに多くの気泡が入ってしまうと、水を十分上まで上げることが出来なくなってしまいます。樹木の種類によって、この気泡の入りやすさが違うことがあり、これが種の乾燥への耐性を決めている、と考えられています。また、樹木の種類によっては、一度空っぽになってしまった管にも、もう一度水を通すことが出来る、ということが報告されています。ただし、どうやって樹木が空っぽになった管にもう一度水を充填しているのかは、未だに良く分かっていません。

(植物生態研究領域 矢崎健一)

図1: 3階(矢印)の高さまでジュースを吸い上げようと挑戦しましたが・・・.

図2: カツラの木の枝を輪切りにして、特別な電子顕微鏡で断面を拡大しました。

水が入っている管(道管)と水が入っていない管があるのがわかります。

過去の自然探訪掲載一覧はこちら

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.