今月の自然探訪 > 過去の自然探訪 掲載一覧 > 自然探訪2024年2月 北の樹木病害 ― キトスポラ属菌による胴枯病

更新日:2024年2月1日

ここから本文です。

自然探訪2024年2月 北の樹木病害 ― キトスポラ属菌による胴枯病

寒い日が続き、春の訪れが待ち遠しい季節となりました。冬の間、毎年のように人間社会ではインフルエンザウイルスやノロウイルスが流行し、さらに動物でも鳥インフルエンザなどの感染症の広がりが問題となります。植物も動物と同じように病原性微生物によって病気になりますが、実は季節によって問題となる病原体も変わります。

冬に猛威を振るう樹木病原体の一つとして、キトスポラ(古い名前だとバルサ)属という菌類(カビの仲間)のグループが知られています。キトスポラ属の菌は、リンゴやキリでは腐らん病(写真1)、サクラではがんしゅ病(写真2)という病気を引き起こします。他にも、ナナカマド、スギ、ヒノキでも同様にキトスポラ属菌による胴枯(どうがれ)性の病気が知られています。樹木がこの病気にかかると、感染した枝や幹の樹皮が膨れて腐り、感染し発症した部分より上部の枝や幹は枯れてしまいます。特にリンゴ腐らん病は、昭和40~60年代に大流行した重大病害です。今でもリンゴの生産現場では、春になると罹病(りびょう)した枝を切除して、腐った粗皮を削り取り、薬を塗るなどの念入りな防除作業が行われています。箪笥(たんす)でおなじみのキリにおいても、キトスポラ属菌が引き起こす腐らん病の流行が原因で、キリの木がうまく育たなくなり、材の国内生産量が減少したと言われています。ちなみに、初めてキリ腐らん病が発見されたのは1915年、病原菌に名前がついたのは翌年1916年です。リンゴ腐らん病は1908年に病名がつきました。キリやリンゴ栽培農家の方々は、100年以上前からこれらの病気と闘ってきたことになります。

この厄介なキトスポラ属菌たちは、樹木が休眠する冬の間に活発に活動し、樹木の細胞に入り込んで病斑を広げ、春先から夏にかけて大量の胞子を作って飛ばし、病気を広げていくと言われています(写真3)。その一方で樹木が元気な夏の間には、うまく病気を引き起こすことができないという研究結果もあります。この性質のせいか、キトスポラ属による病気の多くは北海道や東北などの涼しい地域で問題となることが多いようです。このように寒い時期に活発に動くキトスポラ属菌とは反対に夏の暑い時期に活発になる菌類もいます。

さて近年、耳にすることが多くなった気候変動は、これらの樹木病原菌類にどのような影響を与えるのでしょうか。生態や分布の変化、思いがけない病気の発生を引き起こす可能性も考えられます。今後も樹木病害の動向を注意深く観察していく必要があります。

(きのこ・微生物研究領域 服部 友香子)

写真1:リンゴ腐らん病

噴き出した胞子の塊が黄色く見える。

写真2:サクラがんしゅ病

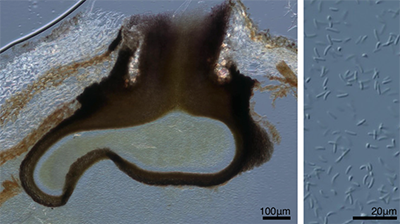

写真3:キトスポラ属菌の一種の顕微鏡写真

左:分生子殻(胞子を作る器官)の断面。

右:分生子(減数分裂を伴わない無性的な胞子)。

過去の自然探訪掲載一覧はこちら

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.