今月の自然探訪 > 過去の自然探訪 掲載一覧 > 自然探訪2021年9月 スギこぶ病

更新日:2021年9月1日

ここから本文です。

自然探訪2021年9月 スギこぶ病

植物が病気になると、外観的に様々な症状が現れ、その特徴に基づいて病名が付けられます。葉が枯れる「葉枯病」や、枝が枯れる「枝枯病」のように単純なものから、葉が粉をかけられたように白くなる「うどんこ病」、枝がほうき状に細かく分岐する「てんぐ巣病」など、少し捻ったような病名も付けられます。こぶ病は、その病名から連想できる通り、植物体の一部がこぶのように膨れてしまう病気です。日本では、草本・木本の約30種類の植物で「こぶ病」と付けられた病気が報告されています。そのうちの多くが細菌を病原としていますが、真菌類あるいは生理障害によって引き起こされる植物もあります。

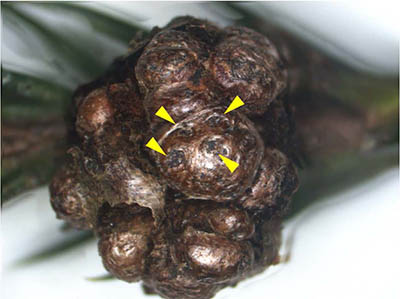

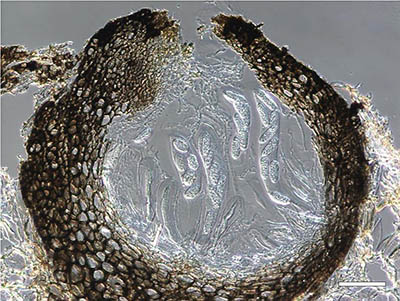

スギに発生するこぶ病は、真菌類によって引き起こされ、幼齢木から壮齢木の枝や幹に多数のこぶが形成されます(写真1、2)。北海道から九州にかけて全国的に発生が確認されており、各地のスギ人工林に行けば見かける機会も多い病気なので、一度は目にしたことがあるかもしれません。スギこぶ病が、学術的に初めて報告されたのは1903年ですが、その当時にはすでに普通に見受けられるものだったようで、それ以前から認識されていたと思われます。本病に罹ったスギは、まず葉の付け根付近に小さいこぶが形成され、こぶは年々肥大していきます。ちなみに、こぶの肥大速度を調査した研究では、3月から4月と6月から7月の年2回に大きな成長ピークがみられ、1年間に1.9~4.7mmの成長がみられたと報告されています。こぶが大きくなるにつれて、直径5mm程度の豆状突起が密生し(写真3)、その表面には黒色の斑点が多数形成されます(写真3矢印)。この黒点は、病原菌が胞子を形成する入れ物で、子嚢子座と呼ばれます。この子嚢子座を垂直に薄く切って顕微鏡で観察すると、子嚢子座の中に丸い空洞があり、そこで子嚢と子嚢胞子が形成されているのを確認できます(写真4)。子嚢子座の中に胞子が形成されるのは、年間を通して梅雨時期に限られます。この時期に雨滴によって胞子を飛散し、感染を拡大していくと考えられています。

スギこぶ病の病原菌は、塩基配列情報を用いた解析によって、Phyllosticta属に所属することが示されています。Phyllosticta属は植物の葉枯性病害を引き起こす病原菌が含まれるグループで、スギではフォマ葉枯病の病原菌(Phyllosticta cryptomeriae)が知られています。しかし、このグループでこぶ病を引き起こす種は他に知られていません。また、このグループの病原菌は一般に寒天培地で培養することが出来ますが、スギこぶ病菌の人工培養はこれまで成功していないのです。なぜこの病源菌がこぶを形成するようになったのか、なぜ人工培養ができないのかなど、スギの身近な病気であっても、実はまだ多くの謎が残されているのです。

(きのこ・森林微生物研究領域 安藤 裕萌)

写真1:多数のこぶが発生したスギ

写真2:スギの枝に形成されたこぶ

写真3:豆状突起が密生してこぶを形成し、

その表面には黒色の子嚢子座(矢印)が形成される

写真4:梅雨時期になると子嚢子座の中に子嚢と子嚢胞子が形成される

(スケールバー:50μm)

過去の自然探訪掲載一覧はこちら

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.