哺乳類の撮影頻度

野幌森林公園は、江別市・札幌市・北広島にまたがる面積2,051haの道立自然公園で、78%を国有林が占めています。

都市近郊にあり、多くの来訪者があります。2004年9月の台風で大規模な風倒が発生し、森林再生事業が行なわれています。

2018年9月5日台風24号によって再度大規模な風倒が発生しました。

●観測情報

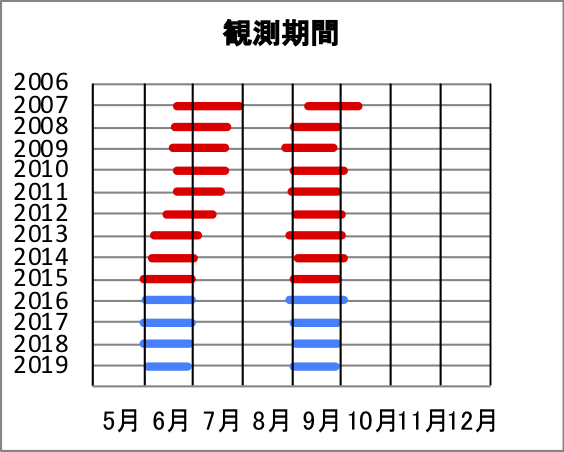

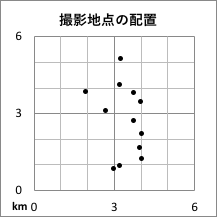

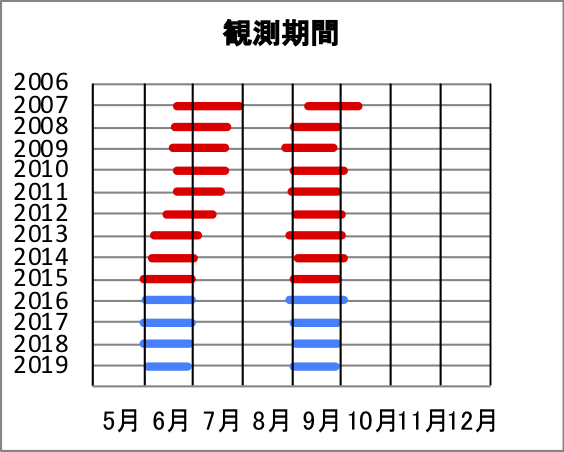

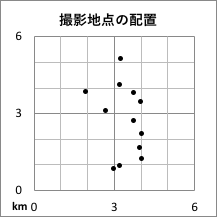

1) 観測は、2006年秋の試行を経て、2007年度から開始しました。観測ネットワーク中最多12地点で行われています。

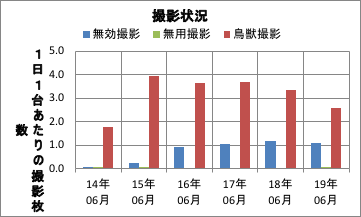

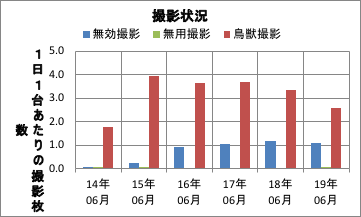

2) 来訪者の撮影を避けるため装置は暗い時だけ稼働する設定にしています。このため、撮影頻度は24 夜 時間あたりの枚数です(参照)。

3) 日中の暗い時や薄明薄暮にも装置が稼働することがありますが、夜間以外の稼働時間と撮影は撮影頻度の計算から除外しています。

ただし、2015年は春秋ともに撮影日時記録に失敗が多かったため、全写真を夜間の撮影とみなして計算を行いました。

このため、撮影頻度が一部過大となっている可能性があります。薄明薄暮に撮影の多いエゾリスへの影響は明らかですが、その他への影響は限定的と思われます。

4) 2016年度から観測装置をフィルムカメラ式 YoyShotからデジタルカメラ式YoyShot Digitalに変更しました。

5) 2018年9月の観測では台風の影響が大きい2地点の結果を集計から除外したため、稼働時間が少なくなっています。

6) 2019年9月の観測では装置不調のため、1地点が集計から除外されました。

7) この観測は、北海道森林管理局 石狩地域森林ふれあい推進センターによって行われています(参照)。

森林総合研究所によって2001年から2004年にかけて行われた調査もあります(参照)。

●観測結果

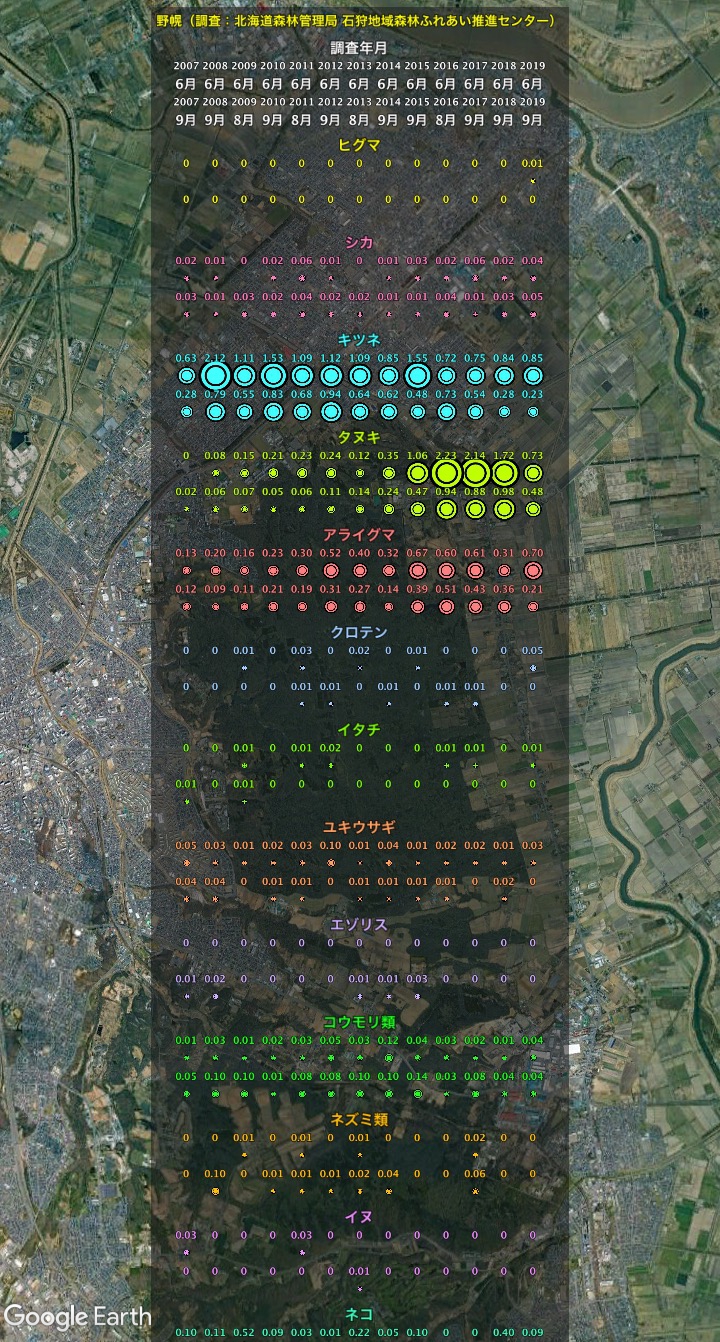

1) 2019年春の調査でクマが初めて記録されました。同年6月10日頃から公園内外で目撃されたクマと思われます。

2) シカの撮影頻度に全観測期間を通して顕著な増加傾向は認められませんでした。

3) キツネの撮影頻度は比較的高い水準で維持されてきましたが、2016年以降の4年間はやや低めとなっています。疥癬流行の影響が疑われます。

特に、春の撮影頻度のばらつきが大きいのは、撮影地点付近の巣穴があって子育てで頻繁に通う場合があるためと考えられます。

4) タヌキの撮影頻度は2001-2004年の大減少後(参照1、参照2)回復傾向にあり、2014年から2016年にかけて大きく増加、その後は2019年にかけて大きく減少しました。

2016年以降、疥癬症の流行が確認されており、減少はそのためで考えられます。今後の動向に注意が必要です。

5) アライグマの撮影頻度は2015年には春秋とも最高値を記録、その後、秋は減少傾向にありますが、春にその傾向は見られません。

6) クロテンの野幌森林公園における初記録は2004年11月(参照)。本観測では2009年に初記録、2011年以降は毎年記録されました。

2018年も記録されましたが、集計から除外されたため、上の図における撮影頻度は0となりました。

クロテンはアライグマの捕獲事業でも2006年以降、断続的に記録されています(参照)。野生生物観測と合わせて記録は増加傾向にあり、地域も拡大しつつあります。

ニホンテンはアライグマの捕獲事業で2009年に隣接地で記録されましたが、その後、記録はありません(参照)。

7) エゾリスの撮影が稀ですが、数が少ない訳ではありません。

本観測は撮影を夜間に限定しているため、昼行性エゾリスは薄明薄暮の時間帯の活動のみ記録されています。

8) ネコの撮影頻度の変動が激しいのは出現個体が毎年入れ替わっているためです(下記文献参照)。2016年から2017春にかけては撮影がありませんでしたが、その後は記録が続いています。

渡辺洋之 2015. 野幌森林公園をネコはどのように利用しているのか—自動撮影の映像分析.森林防疫 64(4): 3-9.

9) 鳥は5種記録されています(ヤマシギ・クロツグミ・フクロウ・アカハラ・トラツグミ)。

●観測情報(図): 参照

都市近郊にあり、多くの来訪者があります。2004年9月の台風で大規模な風倒が発生し、森林再生事業が行なわれています。

2018年9月5日台風24号によって再度大規模な風倒が発生しました。

●観測情報

1) 観測は、2006年秋の試行を経て、2007年度から開始しました。観測ネットワーク中最多12地点で行われています。

2) 来訪者の撮影を避けるため装置は暗い時だけ稼働する設定にしています。このため、撮影頻度は24 夜 時間あたりの枚数です(参照)。

3) 日中の暗い時や薄明薄暮にも装置が稼働することがありますが、夜間以外の稼働時間と撮影は撮影頻度の計算から除外しています。

ただし、2015年は春秋ともに撮影日時記録に失敗が多かったため、全写真を夜間の撮影とみなして計算を行いました。

このため、撮影頻度が一部過大となっている可能性があります。薄明薄暮に撮影の多いエゾリスへの影響は明らかですが、その他への影響は限定的と思われます。

4) 2016年度から観測装置をフィルムカメラ式 YoyShotからデジタルカメラ式YoyShot Digitalに変更しました。

5) 2018年9月の観測では台風の影響が大きい2地点の結果を集計から除外したため、稼働時間が少なくなっています。

6) 2019年9月の観測では装置不調のため、1地点が集計から除外されました。

7) この観測は、北海道森林管理局 石狩地域森林ふれあい推進センターによって行われています(参照)。

森林総合研究所によって2001年から2004年にかけて行われた調査もあります(参照)。

●観測結果

1) 2019年春の調査でクマが初めて記録されました。同年6月10日頃から公園内外で目撃されたクマと思われます。

2) シカの撮影頻度に全観測期間を通して顕著な増加傾向は認められませんでした。

3) キツネの撮影頻度は比較的高い水準で維持されてきましたが、2016年以降の4年間はやや低めとなっています。疥癬流行の影響が疑われます。

特に、春の撮影頻度のばらつきが大きいのは、撮影地点付近の巣穴があって子育てで頻繁に通う場合があるためと考えられます。

4) タヌキの撮影頻度は2001-2004年の大減少後(参照1、参照2)回復傾向にあり、2014年から2016年にかけて大きく増加、その後は2019年にかけて大きく減少しました。

2016年以降、疥癬症の流行が確認されており、減少はそのためで考えられます。今後の動向に注意が必要です。

5) アライグマの撮影頻度は2015年には春秋とも最高値を記録、その後、秋は減少傾向にありますが、春にその傾向は見られません。

6) クロテンの野幌森林公園における初記録は2004年11月(参照)。本観測では2009年に初記録、2011年以降は毎年記録されました。

2018年も記録されましたが、集計から除外されたため、上の図における撮影頻度は0となりました。

クロテンはアライグマの捕獲事業でも2006年以降、断続的に記録されています(参照)。野生生物観測と合わせて記録は増加傾向にあり、地域も拡大しつつあります。

ニホンテンはアライグマの捕獲事業で2009年に隣接地で記録されましたが、その後、記録はありません(参照)。

7) エゾリスの撮影が稀ですが、数が少ない訳ではありません。

本観測は撮影を夜間に限定しているため、昼行性エゾリスは薄明薄暮の時間帯の活動のみ記録されています。

8) ネコの撮影頻度の変動が激しいのは出現個体が毎年入れ替わっているためです(下記文献参照)。2016年から2017春にかけては撮影がありませんでしたが、その後は記録が続いています。

渡辺洋之 2015. 野幌森林公園をネコはどのように利用しているのか—自動撮影の映像分析.森林防疫 64(4): 3-9.

9) 鳥は5種記録されています(ヤマシギ・クロツグミ・フクロウ・アカハラ・トラツグミ)。

●観測情報(図): 参照