ホーム > 公開情報 > 法定公開情報 > 環境への取組 > 森林研究・整備機構 環境報告書2024 > 社会貢献活動への取組(環境コミュニケーション)

更新日:2024年9月30日

ここから本文です。

社会貢献活動への取組

環境コミュニケーション

森林研究・整備機構は、環境に関連した数多くの業務を行っており、これらの成果の広報活動に力を入れています。また、いただいたご意見等を業務の運営に反映させるよう双方向のコミュニケーションにも努めています。さらに、市民や次世代を担う子どもたちへの環境教育にも力を入れています。これらの環境コミュニケーションについて紹介します。

行事・イベント

森林研究・整備機構では、一年を通してさまざまな行事・イベントを企画し地域内外の皆様とコミュニケーションを深めています。また、地域や団体からの要請に応じて各種の出展を行っています。

2023年度においては、2020年初頭からの新型コロナウイルスの影響により続いていた行事やイベントの規模縮小は、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことにより、事前予約による定員制などを取り入れ、参加型でイベントを実施することが出来ました。これからも、より良い方法で行事・イベントを実施していきます。

一般公開

森林研究・整備機構では、一般公開を全国各地で開催しています。各地域では、支所、育種場、整備局が合同開催するなどして多くの見学者を受け入れています。

森林総合研究所(つくば)の2023年度の一般公開は、春夏2回開催しており、春の科学技術週間の4月21日(金曜日)には、春の森林講座と樹木園見学ツアーを行いました。森林講座は専門家の話を直接聞くことができて、大変良かったと好評を得ました。

また、7月28日(金曜日)に行われた夏の一般公開では、当研究所の研究成果や、林木育種センター、森林整備センター、森林保険センターからの出展を含めたポスター展示、クイズラリー、クラフトワーク、樹木精油や木の酒の香り体験、年輪コア採取体験などを開催し、大変多くの皆様に参加いただききました。年輪コア採取体験は機械を操作したり、年輪を数えたりする珍しい体験が好評でした。(春夏計 324名)

更に、夏休み期間中は「もりの展示ルーム」が「つくばちびっ子博士」の指定施設となっており、生きたカブトムシやクワガタに触れることが出来るなどで常時多くのお子様の来場がありました。(来場者 1,227名)

|

|

|

| 木の酒の進捗状況と香り体験 | 成長錐による年輪コア採取体験 | 木をどアップで見てみよう |

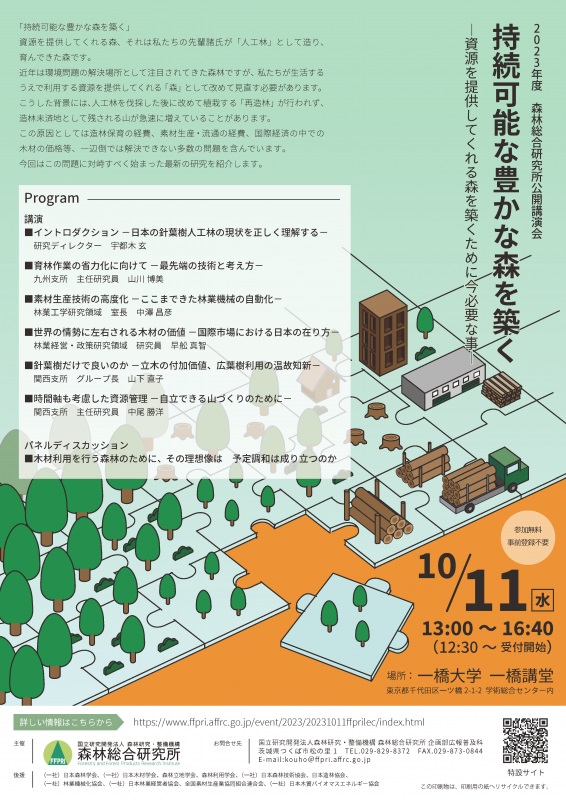

2023年度 森林総合研究所公開講演会「持続可能な豊かな森を築く―資源を提供してくれる森を築くために今必要な事―」

森林総合研究所(つくば)では例年10月に公開講演会を開催しています。2023年度は2022年度に続き会場(一橋大学一橋講堂(東京都千代田区))にて、10月11日(水曜日)に開催しました。

2023年度はテーマを「持続可能な豊かな森を築くー資源を提供してくれる森を築くために今必要な事―」としました。近年は環境問題の解決場所として注目されてきた森林ですが、私たちが生活するうえで利用する資源を提供してくれる「森」として改めて見直す必要があります。こうした背景には、人工林を伐採した後に改めて植栽する「再造林」が行われず、造林未済地として残される山が急速に増えていることがあります。この原因としては造林保育の経費、素材生産・流通の経費、国際経済の中での木材の価格等、一辺倒では解決できない多数の問題を含んでいます。この問題に対峙すべく始まった最新の研究をご紹介しました。宇都木研究ディレクターによる講演「イントロダクション—日本の針葉樹人工林の現状を正しく理解する—」の後、森林総合研究所の研究員5名による一般講演及びパネルディスカッションを行いました。また、会場ロビーにおけるポスター発表では、森林総合研究所、林木育種センター、森林整備センター、森林保険センターそれぞれの担当者より、上記テーマに関する研究成果や事業活動紹介を行いました。会場には、一般の方々をはじめ、関連業界関係者、大学、研究機関、報道関係、行政関係など約200名の方々にお越しいただきました。

講演会後にはYouTube森林総研チャンネルにて本講演会の動画配信(外部サイトへリンク)を行うとともに、参加者の方々から頂いた質問に回答するウェブページを公開するなどの双方向なコミュニケーションを行いました。

|

|

| 宇都木研究ディレクターによる公演 | |

|

|

| パネルディスカッション |

親林の集い(しんりんのつどい)

「親林の集い」は、林木育種センターの事業や日頃の研究成果を紹介するとともに、森林の大切さや木材利用に対する理解を深めるため開催しており、地域住民との交流を図るとても良い機会となっています。

令和5年10月21日(土曜日)に開催された「第26回親林の集い」には、天候にも恵まれ多くの方々に来場いただきました。

研究施設探索ツアー、森の迷路、森のクイズラリーのほか、森林総合研究所による木製ランプシェード作成、森林整備センターと森林保険センターによる木製品の絵付けとクッブ体験、茨城森林管理署によるリース作り・丸太切りといったコーナーなどが設けられ、来場者からは、日頃中々体験できない内容があり、とても楽しめたという声が寄せられました。

|

| 研究成果等の紹介(親林の集い) |

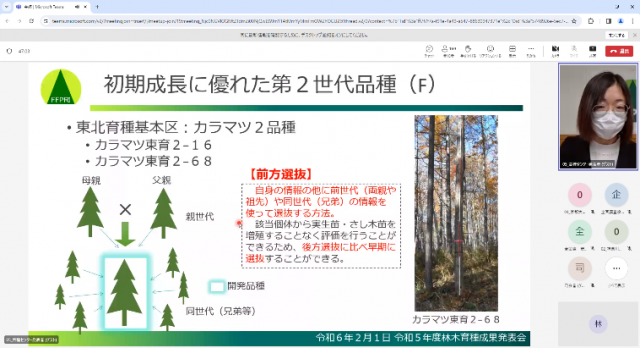

2023年度林木育種成果発表会~多様な森林の造成・保全と持続的資源利用に貢献する林木育種~

森林総合研究所林木育種センターでは、林木育種に関する研究成果や品種開発の状況について林業関係者や一般の方々に向けて発表する林木育種成果発表会を毎年開催しており、2023年度は2024年2月1日に開催しました。2023年度もオンライン開催とし、国、都道府県、民間企業・研究機関等から229名の参加がありました。

当日は、最初に京都大学大学院農学研究科の小野田雄介教授から、「樹木の成長解析と林木育種への応用」と題した特別講演、また、神奈川県自然環境保全センターの齋藤央嗣主任研究員から、「神奈川県の花粉症対策と林木育種の取組」と題した特別報告をそれぞれいただきました。

続いて、林木育種センター・森林バイオ研究センター・育種場の研究者から、「令和5年度の品種開発」や「スギにおけるエリートツリー等の原種増産技術の開発」、「絶滅危惧種オガサワラグワ自生地の更新実生の種・雑種判別」、「ゲノム編集による無花粉スギの開発とその展望」などの研究成果6課題について発表を行いました。

質疑応答では、無花粉遺伝子を有するスギ精英樹を活用して無花粉のエリートツリーを開発して普及する取組はすでに進められているか質問が出され、最近の林木育種への関心の高さが伝わってきました。

今日、林業の成長産業化や地球温暖化対策、あるいは花粉発生源対策など、林木育種に対する社会的ニーズが益々高まっています。この成果発表会にご参加いただいた皆様からのご意見、ご要望等も踏まえながら、さらに研究開発を進めていきます。

|

|

| オンライン会場の様子 | オンライン発表を行う様子 |

川崎駅前 優しい木のひろば

川崎市に拠点がある森林整備センター及び森林保険センターは、2023(令和5)年11月19日(日曜日)に川崎市木材利用促進フォーラムが主体となって開催した「令和5年度川崎駅前優しい木のひろば」に出展しました。

このイベントは、木で遊び、木の良さを体感できるものとして、市民に木材利用の意義などを紹介し、木に親しんでもらうものであり、ラゾーナ川崎プラザを会場として地方自治体や企業など17団体が展示ブースを設置しました。駅に直結した商業施設を会場としていることもあり、当日は子供から大人まで、木に親しむ多くの人達で賑わいました。

水源林造成事業や森林保険の取組を紹介するパネル展示や、「木のうちわ・木のぶんぶんごまの色塗りコーナー」のワークショップを実施し、約500名の方にご参加いただきました。

今後も、このような機会を通じ、都市住民の皆様に当センターの役割や森林整備の重要性等についてご理解いただけるように努めてまいります。

|

|

| 森林整備センターと森林保険センターのワークショップ | 木のうちわとぶんぶんごま |

|

|

|

| 大型ビジョンでPR動画上映 | パネルによる木質化などのPR | 子供から大人まで多くの人達が参加 |

イベント・見学等の参加者からの感想

イベント・見学等に参加いただいた方からの感想をご紹介します。

森林総合研究所夏の一般公開2023

「木の酒の進捗報告と香り体験」

- 木のお酒の香りがよかった。木のお酒にとても驚きました。私は飲めませんが、子供が飲める頃に製品化されていたら感動すると思います。

「成長錐による年輪コア採取体験」

- 年輪コア採取体験。体験も良かったですし、そこから得た知識も良かったです。難しい内容が多い中で、子供達も興味をもっていました。

- 木の年がわかるのがおもしろかった。自分で機械を回す体験が出来て、木がするする出てきてびっくりした。年を1つづつ数えていくのもワクワクした。私より木は年上だった。

「木をどアップで見てみよう!」

- さまざまな木の断面の違いを知ることができておもしろかった。職員の方から丁寧に説明してもらえてよくわかった。

視察・見学者の受け入れ

2023年度の視察および見学者は参加型イベントを再開させたこともあり、研究開発部門で24,426名となりました。2021年(19,208名)、2022年度(28,900名)と比較するとやや横ばいではありますが、コロナ禍前に比べて徐々に回復しつつあります。

NPO法人との連携

森林研究・整備機構は、NPO法人との連携を積極的に進めています。森林総合研究所が2023(令和5)年度にNPO法人から依頼された調査、講師派遣等は、24団体、31件、88回でした。依頼は全国から寄せられており、内容は自然保護や環境保全、木材利用に関するものが中心であり、これらの分野への関心の高さが伺えます。

刊行物

当機構の活動を広く知っていただくため、刊行物の発行に力を入れています。省資源化・利便性向上などの観点からオンラインジャーナル化にも努めています。

研究開発部門からの定期刊行物は、広報誌「季刊森林総研」(年4回、各8,000部)、研究成果を掲載した「森林総合研究所研究報告」(年4回、各1,000部)、「研究成果選集」(年1回、2,600部)、「林木育種情報」(年3回、各3,500部)など23誌で、延べ70,235部を発行しました。その他、「中琉球ドングリ調査2023年秋活動報告 ―私たちドングリ調査隊―」など3点の非定期刊行物、各種パンフレットなども刊行しています。

|

|

|

|

| 季刊森林総研 | 森林総合研究所研究報告 | 研究成果選集 | 林木育種情報 |

森林整備部門では、広報誌「季刊水源林」(年4回、各4,000部)を発行しています。水源林造成事業を一層効果的・効率的に推進していくため、より多くの国民に森林整備センターの役割や取組についての情報を発信し、意見の交換が出来る双方向のコミュニケーションツールとしていきます。

森林保険部門では「森林保険だより」(年4回、各6,200部)を発行しています。

|

|

| 森林保険だより |

問い合わせへの対応

一般の方や関連企業、行政、報道機関の方々から寄せられる様々な問い合わせに対して、科学的、技術的な面から的確に対応するよう努めています。

2023年度の森林総合研究所における問い合わせ総数は863件にのぼりました。内容としては、きのこを含む動植物の分類や生態、樹木の病虫害など森林生物に関するものが409件、自然災害、森林による二酸化炭素の吸収や固定など森林環境に関するものが75件、木材の加工利用や耐久性、木材成分や木質バイオマスなど森林資源の利用に関するものが194件、里山管理や森林セラピーなど森林管理に関するものが79件、地球環境に関するものが21件、その他が85件でした。

なお、森林研究・整備機構のお問い合わせ窓口は、下記URLよりアクセスできます。

https://www.ffpri.affrc.go.jp/frmo/contact-frmo.html

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.