ホーム > 公開情報 > 法定公開情報 > 環境への取組 > 森林研究・整備機構 環境報告書2024 > 事業活動における環境への貢献

更新日:2024年9月30日

ここから本文です。

事業活動における環境への貢献

業務の推進

第5期中長期計画の概要

森林研究・整備機構は、森林・林業・木材産業分野が直面する課題に的確かつ効率的に対処するため研究開発を推進しています。

研究開発業務では、基礎研究から応用研究、現場への普及まで一元的に研究開発を行う我が国唯一の総合的な森林・林業の研究機関として、国の施策、林業関係者及び国民のニーズに応え、研究開発によって得られた成果を積極的に発信して、社会に貢献することを目指します。2021年4月に開始された第5期中長期計画では、国の政策や社会的要請に対応し、成果の社会実装を一層推進すべく、以下の重点課題を実施します。

重点課題1「環境変動下での森林の多面的機能の発揮に向けた研究開発」

重点課題2「森林資源の活用による循環型社会の実現と山村振興に資する研究開発」

重点課題3「多様な森林の造成・保全と持続的資源利用に貢献する林木育種」

水源林造成業務では、水源涵養(かんよう)機能を強化し、土砂の流出・崩壊の防止、二酸化炭素の吸収による地球温暖化防止など、森林の有する公益的機能の持続的発揮に貢献します。

森林保険業務では、森林所有者が自然災害に備えるセーフティネット手段として、森林保険のサービスを提供します。

研究・水源林造成・森林保険の各業務とSDGsとのつながり

上記第5期中長期計画の概要にある業務、さらに、当機構組織として、ダイバーシティ推進にも取り組んでまいります。

下記のとおり、これらの業務や取組はいずれも、SDGsの達成に大きく貢献するものです。

| 業務・取組 | 概要 | 関係が深い目標 |

| 研究業務(重点課題1) | 環境変動下での森林の多面的機能の発揮に向けた研究開発を行います |  |

| 研究業務(重点課題2) | 森林資源の活用による循環型社会の実現と山村振興に資する研究開発を行います |  |

| 研究業務(重点課題3) | 多様な森林の造成・保全と持続的資源利用に貢献する林木育種を実施します |  |

| 水源林造成業務 | 水源涵養(かんよう)機能を強化し、森林の有する公益的機能の持続的発揮に貢献します |  |

| 森林保険業務 | 森林所有者が自然災害に備えるセーフティネット手段として、森林保険のサービスを提供します |  |

| ダイバーシティ推進 | 様々な職種の人々が多様で柔軟な働き方を実現し活躍できる組織作りをします |  |

業務の成果

研究開発業務

研究開発業務においては、森林・林業・木材産業及び林木育種に関わる総合的な研究開発を実施するため、次の3つの重点化した研究課題を設け、様々な課題に対し、戦略的に取組を進めています。

1 環境変動下での森林の多面的機能の発揮に向けた研究開発

2 森林資源の活用による循環型社会の実現と山村復興に資する研究開発

3 多様な森林の造成・保全と持続的資源利用に貢献する林木育種

業務の説明

【重点課題1】環境変動下での森林の多面的機能の発揮に向けた研究開発

森林の持つさまざまな機能が健全に発揮される森林管理技術を開発し、国内外の森林環境問題の解決や国土強靱化に貢献します。

|

|

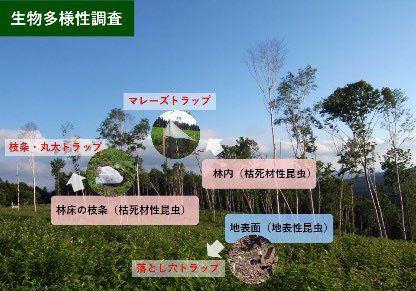

| 森林と農地の土壌炭素蓄積量の比較 | 森林管理が森林の生物多様性に及ぼす影響を多角的に調査 |

|

|

| 強風による森林気象害の研究(スギ林) | 観測タワーにおける天然林の炭素収支の観測 |

【重点課題2】森林資源の活用による循環型社会の実現と山村復興に資する研究開発

木質資源と森林空間を持続的に利用しながら、川上から川下まで森林に関わる産業の一体的発展と山村復興に資する技術を開発し、安全・安心で豊かな循環型社会づくりに貢献します。

|

|

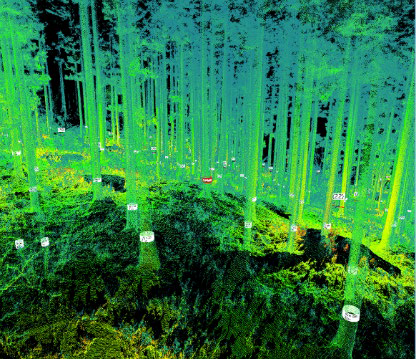

| 森林内部をレーザーで可視化 | 国産トリュフ栽培に関する研究 |

|

|

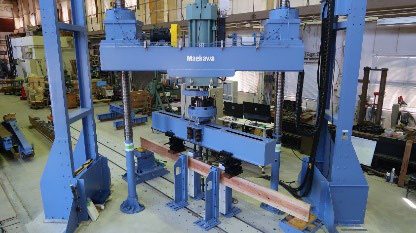

| 実物大建築部材の性能評価 | 木質バイオマス資源の低コスト供給源として期待される「ヤナギ」の研究 |

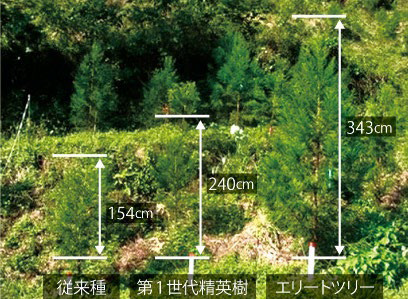

【重点課題3】多様な森林の造成・保全と持続的資源利用に貢献する林木育種

これからの森林づくりと林業の持続的な発展に役立つ優良種苗の生産に貢献するための品種改良(林木育種)、林木の遺伝的な多様性を守るための技術開発等に取り組みます。

|

|

| 成長に優れたエリートツリーの植栽試験 | 特定母樹や優良品種の原種苗木の生産・配布(都道府県等からの要望に応じて配布) |

業務の成果

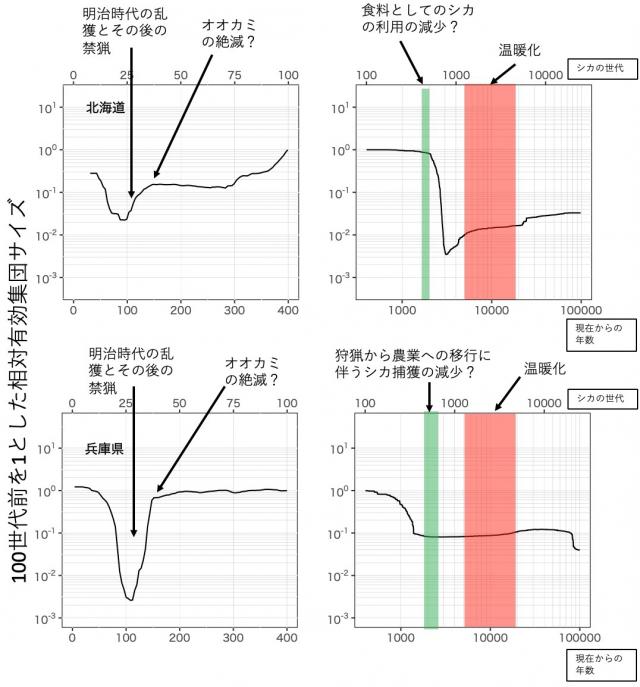

ニホンジカの過去10万年の個体数増減を解明—人間の捕獲による管理が増減を決める—

近年、シカによる深刻な農林業被害や⽣態系への影響が問題となっています。そのため、シカの捕獲(⽣息密度調整)が⾏われていますが、その⼀⽅でシカは⽇本の在来種であるため、シカを根絶するのではなく、適正な⽬標を設定して管理する必要があります。この⽬標を設定するためには、現在のシカが本当に多過ぎるのか、そして多過ぎるならなぜそうなったのかを明らかにする必要があります。本研究では、⽇本の複数地域においてシカのサンプルを収集し、遺伝学的⼿法により過去10万年間の有効集団サイズ(繁殖に寄与した個体数)を世界で初めて推定しました。その結果、現在のシカは過去10万年間で最⼤、あるいはそれに近い⽔準まで増加していることがわかりました。そして、シカが過去に⼤きく増加したタイミングの多くは⼈間による捕獲圧が低下した時期と⼀致していた⼀⽅、気温や降⽔量の変動やニホンオオカミの絶滅とは関係が明確ではありませんでした。本研究の成果は、シカによる影響を許容範囲に収めるためには⼈間による継続的な捕獲が重要であることを歴史的な観点から⽰した点で、⼈間によるシカ管理の必要性を後押しするものです。

推定されたシカの有効集団サイズ(上段は北海道、下段は兵庫県の結果。左列のグラフは過去400年までの推定値を示す。右列のグラフは400年前から10万年前までの推定値を対数表示で示している)。いずれも、左ほど現在に近くなる。

<コラム>執筆者の声

ニホンジカが増えた、過剰だという話はよく聞くと思いますが、ニホンジカは数十万年前から日本列島に生息する在来種ですので、「増えた」や「過剰」はどのような時間軸で見るのかによって異なります。しかし、これまでの研究は古くても数百年から現在までの間での比較にとどまっており、それ以前から続いてきたニホンジカの歴史を考慮していませんでした。これからのニホンジカとの関わり方を考える上で、まずは過去をしっかり振り返る必要があります。本研究がその一助となれば幸いです。

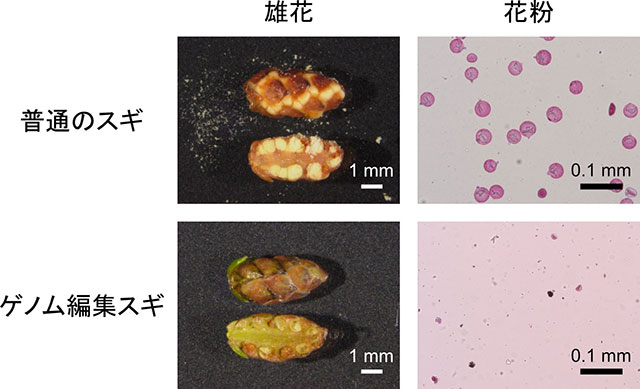

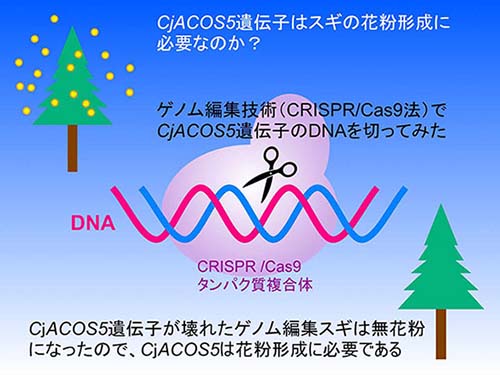

スギの花粉形成遺伝子をゲノム編集して無花粉スギを作成

スギの花粉形成に関係すると予想された遺伝子(CjACOS5遺伝子)をゲノム編集技術で壊した結果、花粉を作らない無花粉スギになりました。CjACOS5選伝子が花粉の形成に必要なことが明らかになり、人工的にスギを無花粉化できる技術の開発につながる発見です。

スギ花粉症対策の一つとして、無花粉スギ品種の開発や植林が期待されています。一方、花粉の形成に関する遺伝子が色々な植物で見つかっており、スギのCjACOS5遺伝子もその一つと予想されました。そこで、近年動物や植物のゲノム編集に広く使われているCRISPR/Cas9(クリスパー・キャスナイン)法を用いてCjACOS5遺伝子を壊してみることにしました。

CjACOS5遺伝子のDNAを切断するためのCRISPR/Cas9ベクターを設計してスギの細胞に導入し、遺伝子組換えスギを作りました。この細胞ではCRISPR/Cas9タンパク質複合体が作られてCjACOS5遺伝子が切断されると予想されましたが、実際にCjACOS5遺伝子に欠失変異が起こっていることが確認され、目論見通りCjACOS5遺伝子が壊れた(=CjACOS5遺伝子が編集された)ゲノム編集スギとなっていました。このゲノム編集スギの細胞を不定胚に誘導し、それを苗木の大きさまで育てた後、3年間毎年雄花を咲かせ、いずれの年も無花粉であることを確認しました。

|

|

| 普通のスギとゲノム編集スギの比較写真 | 研究の概要(CjACOS5遺伝子)図 |

|

<コラム>執筆者の声 ゲノム編集技術という新しい技術を使って、スギの花粉形成に必要な遺伝子のはたらきを明らかにすることができました。様々な技術の革新により花粉症を減らすことができれば、人々の健康や生活の質を高めることにつながります。林業の現場にゲノム編集技術を応用するためには、生物多様性への影響など解明しなければならない課題もありますが、将来的には、ゲノム編集技術が林業の生産性向上や減少した森林の回復にも貢献するかもしれません。 |

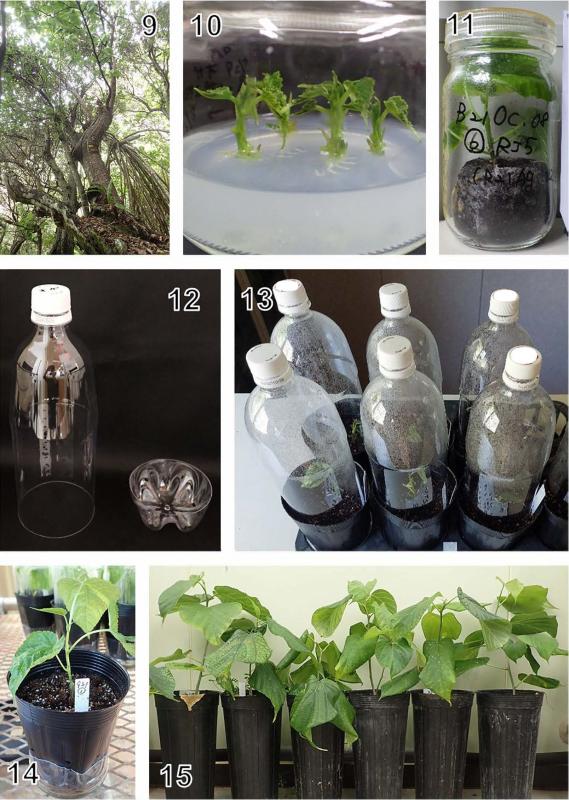

絶滅危惧種オガサワラグワの野生復帰を実現するための培養苗の馴化技術開発

「世界自然遺産」として有名な小笠原諸島(東京都小笠原村)は、東京から南に約1,000km離れた場所にあります。小笠原諸島は、大陸と一度も陸続きになったことのない島(海洋島)であり、ユニークな生物相を持ち、多くの固有種や希少種が生活しています。林木育種センターでは、小笠原諸島の自然環境を守るため、失われつつある島固有の森林の回復を目指し、絶滅危惧種オガサワラグワの保全研究に取り組んでいます。

オガサワラグワ(図9)は、父島、母島および弟島のみに分布する小笠原に固有の樹木です。かつては、島内の湿性高木林と呼ばれる森林を構成する主要樹木でした。しかし、その木材が耐蟻性、耐不朽性や意匠性に優れ利用価値が高かったため、明治期に大量に伐採されて個体数が激減してしまいました。さらに現在は、人為的に持ち込まれた近縁種との交雑によって純粋なオガサワラグワの種子生産が著しく阻害されていることや、野生化した外来の樹木がオガサワラグワの生育地を占有していることも、オガサワラグワの衰退要因となっています。現状では、オガサワラグワが自然に個体数を回復することは非常に難しく、2000年には185本あった天然木は、2020年には120本程度に減少してしまいました。

こういった生育地での危機的状況から、オガサワラグワの絶滅を防ぐためには、島内に現存する個体を生息域外で確実に保存することが必要です。林木育種センターでは、現存木のクローン苗の生産および増殖方法として、オガサワラグワの組織培養技術を開発しました(図10)。島内でオガサワラグワの生残木から採取した芽を、植物ホルモンなどを添加した培地を用いて育成し、発根させて個体を再生してクローン苗を生産することで、組織培養によってオガサワラグワを生息域外保存しています。父島産27個体、母島産7個体および弟島産31個体の、計65個体のオガサワラグワのクローンをそれぞれ培養体として維持しています。それらの中には、原木が枯死してしまったため培養体としてのみ現存する個体もあり、とても貴重なコレクションとなっています。

さらに、生育地(島内)でオガサワラグワの個体数を増やすための試みとして、クローン苗木を使った野生復帰試験にも取り組んでいます。組織培養によって作製した苗木を島内で植栽し、生育過程などをモニタリングしています。土壌条件の適否や野生生物による食害などがあり、島内においても、育苗条件などの検討が必要であることがわかり、多くの試験材料が必要です。野生復帰試験には、島内への外来生物の侵入の危険性に配慮し、ガラス製サンプル瓶に入れたまま無菌状態で輸送された培養苗が使われています(図11)。培養植物は、サンプル瓶内から野外に直接出すと環境の変化に適応できず苗木が枯死してしまうため、オガサワラグワの培養苗を野外の環境へ徐々に順応させる馴化処理を島内で行う必要があります。しかし、市販の育苗ケースを利用する通常の方法では、オガサワラグワの培養苗は、馴化処理の過程で多くが枯死してしまうという問題がありました。また、島内の施設には培養植物を扱うための十分な設備がなく、簡便な馴化技術が必要でした。

そこで、東京都小笠原支庁小笠原亜熱帯農業センターとNPO法人小笠原野生生物研究会の方々と協力し、成功率の高いオガサワラグワの培養苗の馴化手法として「PB(PET bottle)馴化法」を開発しました。PB馴化法に必要な道具は、島内でも入手の容易な飲料用ペットボトルから作製することができます。ペットボトルをハサミなどで二分するだけで馴化のための保湿用カバーとソーサー(水受け皿)を作ることができます(図12)。作業はとても簡単で、ソーサーの上に培養苗が植えられたポットを置き、潅水した後に保湿用カバーを被せるだけです(図13)。父島および母島にある温室や事務室で、PB馴化法によって培養苗の馴化試験を実施した結果、約70~100%の高い生存率で馴化に成功しました(図14と15)。苗ごとに潅水等を行うことができ、サンプルの状況に応じて適した処理をできることも利点のひとつだとわかりました。PB馴化法は、オガサワラグワの野生復帰を実現するために重要な技術であり、小笠原村で実施されている「村民参加の森づくりプロジェクト」等の森林の保全事業において、オガサワラグワの苗木生産に実際に利用されています。

<コラム>執筆者の声

オガサワラグワは、小笠原の人達にとってかけがえのない樹木です。絶滅から守り、野生復帰を実現するために、オガサワラグワを増やし育てる、「オガグワの森」や「母島の森」を島内に作り、村民が一丸となって保全に取り組んでいます。「地元の木」を大切にする気持ちに応えられるよう、今後も、オガサワラグワの保全研究を続けていきたいと考えています。

水源林造成業務

業務の説明

洪水の緩和や水質の浄化に必要な森林の持つ水源涵養(かんよう)機能を確保するため、ダムの上流域などの水源涵養上重要な奥地水源地域の民有保安林のうち、土地所有者自身による森林整備が困難な箇所において、公的なセーフティネットとして水源を涵養するための森林を造成し、整備する事業を行っています(これを水源林造成事業といいます)。

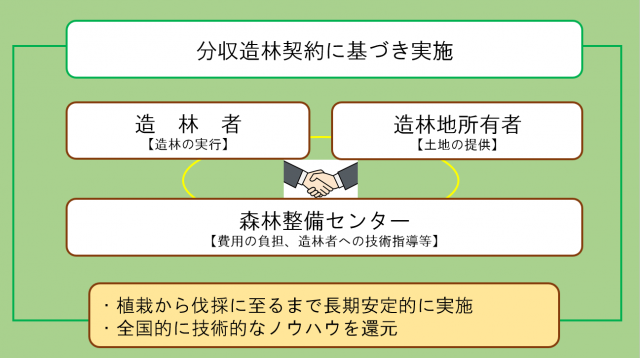

水源林造成事業の仕組み

水源林造成事業は、主に造林地所有者が土地を提供、造林者が植栽・保育を行い、森林整備センターが費用の負担と技術指導等を行う分収造林契約方式により、協力して森林を造成しています。

水源林造成事業の流れ

【対象地】

|

|

|

|

|

奥地水源地域の民有保安林で、無立木地、散生地、粗悪林相地等、人工植栽の方法により森林の造成を行う必要がある土地が対象となります。

|

||

【森林整備の過程】

|

|

|

|

森林の機能が劣っている対象地に、既に存在する広葉樹等を活かしながら苗木を植え、雑草を刈り払い、成長して混み合ってきたら間伐します。

|

||

【未来に向けた森林づくり】

|

|

|

|

広葉樹等を活かしながら長伐期の針広混交林※を造成していきます。 |

群状又は帯状の育成複層林誘導伐※※の実施により、複数の樹冠層を有する育成複層林を造成しています。 |

※針葉樹と広葉樹が混生する森林をいいます。森林整備センターでは、当初から生育していた広葉樹等を群状もしくは帯状に残置するとともに、事業実施後に侵入した広葉樹等も残置し、これらを活かしながら植栽木を育成することで針広混交林を造成しています。

※※主となる針葉樹の一部を伐採し育成複層林に誘導する方法をいいます。森林整備センターでは、概ね同一の林齢で構成された森林を小区画の群状や帯状に分散して伐採・植栽することで育成複層林を造成しています。一定の区域内に林齢や樹高等が異なる複数の小区画で構成された森林を造成することで、森林の持つ公益的機能の持続的かつ高度な発揮が図られます。

業務の成果

1.環境の保全に資する取組実績

1961(昭和36)年から開始された水源林造成事業では、これまでに、約49万ヘクタール(東京都と神奈川県の合計面積に相当)に及ぶ水源林を造成し、計画的に保育を実施しています(写真11、図16)。これにより、水源の涵養(かんよう)はもとより、土砂災害の防止、二酸化炭素の吸収、生物多様性の保全等、森林の有する公益的機能の発揮を通じて、環境の保全に貢献してきました。

直近では2023(令和5)年度においては、1,714ヘクタールの植栽などを実施しました。これまでに整備された水源林は、全国の民有保安林約500万ヘクタールの約1割を占め、地域の人々の暮らしを支えています。

写真11 池原ダム周辺の水源林造成事業地(奈良県吉野郡下北山村)

図16 水源林造成事業の契約地【2023(令和5)年度末】(※地図中の濃緑色の点の箇所が契約地)

|

水源涵養(かんよう)効果

年間約30億立方メートルを貯水 |

|

|

環境保全効果

(約175万世帯の年間消費電力の発電時に排出される二酸化炭素量に相当) |

|

|

山地保全効果

|

|

|

その他の効果(貨幣換算できない効果)

|

|

|

詳しくは、森林整備センターホームページ(https://www.green.go.jp)をご覧ください。

(1)森林整備の考え方

政府が策定した森林・林業基本計画において、水源林造成事業は「森林造成を計画的に行うとともに、既契約分については育成複層林等への誘導を進めていく。その際、当該契約地の周辺森林も合わせた面的な整備にも取り組む。」とされています。

森林整備センターでは、森林の水源涵養(かんよう)機能等の公益的機能を持続的かつ高度に発揮させるため、植栽や間伐等の森林整備を計画的に行うとともに、一定の区域内に林齢や樹高等が異なった複数の樹冠層からなる森林を育成する施業(写真12)や、長伐期の針広混交林を育成する施業(写真13)を推進しています。さらに、近年では、流域保全の取組を強化する観点から、既契約地周辺の手入れが不十分な育成途上の森林を対象とした面的な整備にも取り組んでいます。

以上のような水源林造成事業の取組により、森林による水の貯留・浄化機能や土砂の流出・崩壊防止機能の維持・向上を図り、良質かつ安定的な水の供給・洪水の緩和や土砂災害の防止に貢献するとともに、二酸化炭素の吸収や育成複層林・針広混交林等の多様な森林づくりを通じた生物多様性の保全等にも貢献してまいります。

写真12 育成複層林(茨城県久慈郡大子町)

写真13 長伐期針広混交林(青森県三戸郡南部町)

(2)森林整備による地球温暖化対策

我が国では、2030(令和12)年度における森林による二酸化炭素吸収量(以下「森林吸収量」という。)の目標(2013年度総排出量比約2.7%)達成のため、間伐等を推進することとしています(写真14)。

間伐された森林では、林内に残ってさらに成長を続けた樹木と間伐された樹木を合わせた合計重量が、間伐しなかった森林の樹木より多い傾向がある等、最終的な吸収量は間伐をして間伐材を生産した方がより大きくなると考えられます。

森林整備センターにおいては、2023(令和5)年度に13,259ヘクタールの除間伐を実施し、森林吸収量の目標達成のために貢献するとともに、約49万ヘクタールの水源林全体では、年間約230万トンの二酸化炭素を吸収し、森林吸収量の確保に貢献しています。

また、近年、気候変動の影響による集中豪雨等が起こす自然災害が増加傾向にある中、無立木地等への人工植栽や、森林の成長に応じた適切な間伐等の実施を通じて、洪水の緩和や土砂災害の防止を図り、自然災害に対する強靱性(レジリエンス)や適応力の向上にも貢献しています。

写真14 間伐後3年経過した林内(佐賀県藤津郡太良町)

2. 環境負荷の低減に向けた取組実績

業務の実施にあたっては、可能な限り地形、動植物、景観等への影響を緩和する必要があります。このため、路網の整備においては環境負荷の低い工法を採用し、主伐の実施においては伐採による公益的機能の一時的な低下を緩和させる小面積分散伐採を推進しています。

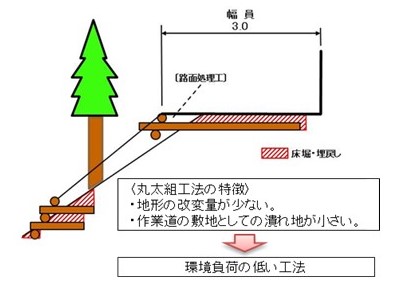

(1)丸太組工法による作業道の設置

水源林造成事業においては、作業効率の向上や林業労働者の就労条件の改善等を図るため、作業道を開設しています。

開設にあたっては、急傾斜地を避けるよう努めるとともに、構造物が必要となる場合には木材(丸太)を利用し、地形の改変量を抑えて安定したのり面を形成する「丸太組工法」を採用することにより、環境負荷の低減に取り組んでいます(写真15,図17)。

森林整備センターでは、2023(令和5)年度に開設した466路線の作業道のうち、62路線で丸太組工法を採用しており、森林整備等の過程で発生する木材を利用することで、資源の持続的・循環的な利用にも貢献しています。

|

|

|

写真15 丸太組工法(のり留工)による作業道(福岡県築上郡築上町) |

図17 丸太組工法(のり留工)による作業道のイメージ |

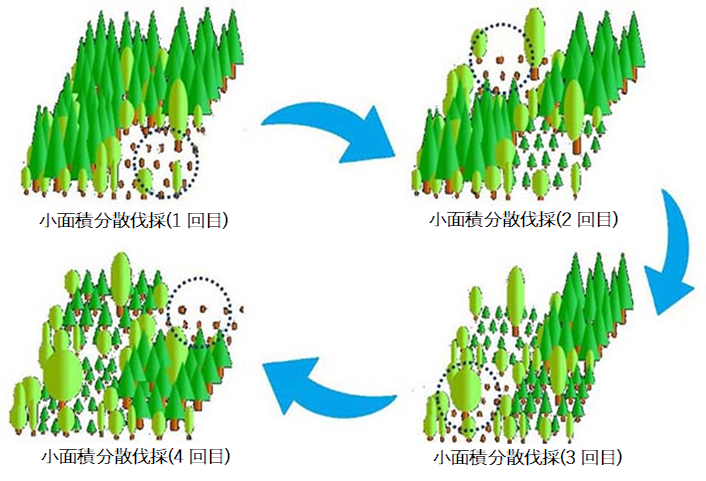

(2)小面積分散伐採による主伐

2008年度以降の主伐については、伐採時期を分散させ伐採面積を小面積に分散させる「小面積分散伐採」を推進しています。小面積分散伐採は伐採による森林の持つ公益的機能の一時的な低下を緩和することができます(図18)。

図18 小面積分散伐採による主伐のイメージ

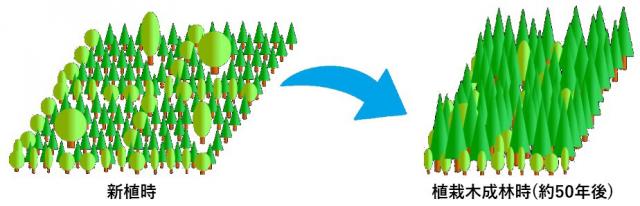

【新植時~約50年後】

新植時に保残した広葉樹を活かしながら、植栽木を育成。

【約50年後~約80年後】

植栽木が50年生~80年生になった段階で、広葉樹を残置しつつ、複数回の小面積分散伐採を導入することで、伐採による公益的機能の一時的な低下を緩和。一定の区域内に、林齢、樹高等の異なる小区画ができることにより、多様な森林環境が生まれ、生物多様性の保全にも貢献。

*主伐後は造林地所有者が植栽を実施

森林保険業務

![]()

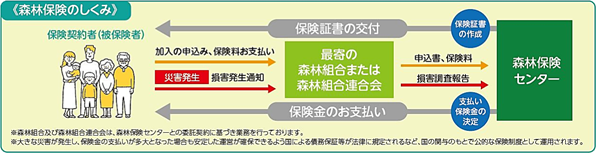

業務の説明

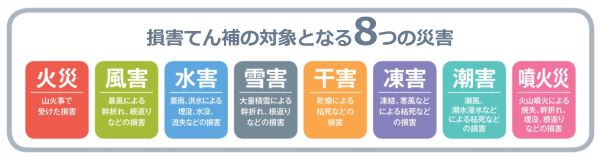

森林の育成には長い年月を必要とすることから、常に火災や自然災害等の様々なリスクに直面しています。ひとたび災害に見舞われると、それまで多くの費用や労力をかけて造られた森林が一瞬にして失われるだけでなく、復旧には多額の費用がかかるため、林業経営の継続が困難になるおそれもあります。

また、森林の消失は、国土の保全や生物多様性の保全といった森林の有する多面的機能にも多大な影響を及ぼすこととなるため、被災地を速やかに森林へ再生していくことが重要です。

森林保険は、森林保険法に基づき、火災、気象災(風害、水害、雪害、干害、凍害、潮害)及び噴火災により発生した森林の損害をてん補する制度で、森林所有者自らが8つの災害に備える唯一のセーフティネットとなっています。森林保険は、被災による経済的損失を補てんすることによって林業経営の安定に貢献するとともに、被災地の早期復旧による森林の多面的機能の発揮に大きな役割を果たしています。

これらの役割を通じて、SDGsに定める「森林の持続可能な経営の実施を促進し、森林減少を阻止し、劣化した森林を回復し、世界全体で新規植林及び再植林を大幅に増加させる。」等のターゲットの達成や持続可能な社会の実現に貢献しています。

業務の成果

森林保険業務の実施にあたっては、被災した森林の早期復旧や林業経営の安定につなげるため、保険金の迅速な支払いや森林保険の加入促進等に取り組んでいます。

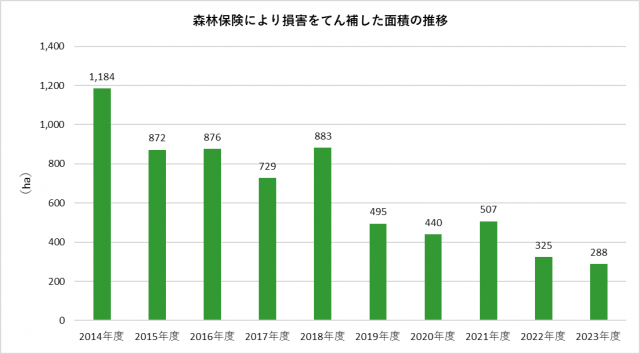

取組の結果、2023年度においては、森林保険の契約件数約7万7千件、契約面積約52万6千ヘクタール、損害のてん補件数950件(288ヘクタール)、保険金支払額約2億6千万円となりました。

森林保険により損害をてん補した面積の推移

森林保険でてん補した災害の事例

|

【事例】火災 (2023年3月)福島県 私有林 |

|

| 【事例】風害 (2020年9月)長崎県 私有林 樹種・損害時林齢:ヒノキ63年生 実損面積/契約面積:0.24ヘクタール/2.22ヘクタール 支払保険金:243千円 (参考) ヘクタール当たり保険料/年:4,062円 付保率:30% |

|

| 【事例】干害 (2022年7月)京都府 私有林 樹種・損害時林齢:スギ2年生 実損面積/契約面積:2.79ヘクタール/3.07ヘクタール 支払保険金:2,818千円 (参考) ヘクタール当たり保険料/年:6,855円(5年契約) 付保率:100% |

|

業務の実績

取組事例1 森林経営管理制度における森林保険の活用推進

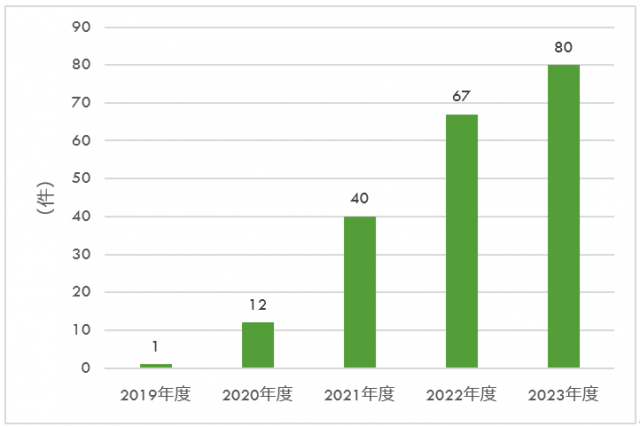

森林保険は、林業経営の安定、被災地の早期復旧による森林の多面的機能の発揮に大きな役割を果たす制度です。森林保険センターでは、「森林経営管理制度※」に基づいて市町村等が経営管理する森林については、特に自然災害リスクに対する備えが重要であり、森林保険の活用が同制度の適切な運用にも資するとの考えから、重点的に加入促進活動を推進しています。2023年度においては、都道府県や市町村等の担当者に対して、自然災害へのリスク対応や森林保険の必要性等を説明して森林保険の活用を促しました。これらの取組の成果として、82市町村における経営管理権集積計画に森林保険に加入できる旨が記載され、80件(46市町村、林業経営者3業者)の森林保険の契約をいただきました(2023年度末時点。森林保険センター調べ)。

※森林経営管理制度:2019年4月に施行された森林経営管理法に基づき、手入れの行き届いていない森林について、市町村が森林所有者から経営管理の委託(経営管理権の設定)を受け、林業経営に適した森林は地域の林業経営者に再委託するとともに、林業経営に適さない森林は市町村が公的に管理(市町村森林経営管理事業)をする制度です。

|

| 森林経営管理制度における森林保険の契約実績の推移 |

取組事例2 資金運用におけるグリーンボンドの取得

森林保険センターでは安定的かつ効率的な資金の確保を図るため、独立行政法人通則法のもと、預金やリスクの低い地方債取得により、資金運用を行っています。

2023年度においては、収益性に配慮しつつ、グリーンボンドとして発行される地方債を取得しました。グリーンボンドは、企業や地方自治体等が地球温暖化対策や再生可能エネルギーの導入促進等、環境改善に資するプロジェクトに要する資金を調達するために発行される債券で、近年、注目が高まっており、自治体による発行も増加しつつあります。なお、森林保険センターは、発行体のホームページ等に投資表明投資家として紹介されています。森林保険センターでは、今後もグリーンボンドの取得を通じて、SDGs達成に貢献していきます。

| 発行時期 | 発行体 | 充当事業(対象プロジェクト) |

|

2023年5月 |

福岡県 |

福岡武道館移転整備(ZEB化)、県有施設への太陽光パネルの設備導入やLED照明等の省エネ性能の高い設備導入、緑化推進事業(県立高校、夜須高原記念の森などの植栽)、林道整備、豊前海・筑前海での漁場整備、藻場の造成、水害対策、高潮高波対策、土砂災害対策(砂防施設、地すべり防止施設の整備など)、ごみ焼却施設整備、本庁舎等建替、環境配慮技術導入事業、洪水被害軽減のための放水路整備事業 |

| 2023年9月 | 仙台市 | 市有施設への太陽光パネル設置、ごみ処理施設の省エネ化改修、環境性能の高い市有施設の新築等、環境問題の解決に貢献する事業 |

| 2023年10月 | 長野県 | 小水力発電所の設置、しなの鉄道の車両更新、県有施設の新築・回収・県有施設の設備更新、災害対策のためのインフラ整備・改修 |

| 2023年10月 | 福井県 | 公共交通機関の整備、公共車の電動化、再生可能エネルギー設備の導入、公共施設等の省エネ化、港湾地域の脱炭素化、森林資源の保全、水産資源の保全、自然公園の整備、風水害対策、土砂災害対策と高潮・高波対策等 |

| 2023年10月 | 高知県 | 県有施設の設備更新(空調)等による環境負荷軽減、河川整備、放水路・ため池整備、浚渫、砂防・急傾・地すべり対策、道路整備(法面対策、緊急輸送道路整備等)、防波堤や海岸堤防の整備、植物の情報収集と標本の適正管理 |

2023年度に森林保険センターが取得したグリーンボンド一覧

取組事例3 FSC認証紙や国産材を利用した加入促進物品

森林保険は、昭和12年に森林火災国営保険として創設された歴史ある制度ですが、その認知度は十分とはいえず、保険が必要な方に加入していただくためには、情報発信の強化が課題となっています。

森林保険センターでは、森林保険の認知度向上・普及拡大を図るため、様々な媒体を利用して普及・加入促進活動を進めています。普及・加入促進活動に活用する加入促進物品については、グリーン購入法に適合した環境への負荷の少ない物品を選定していますが、さらに、2023年度にはFSC認証紙を利用したクリアファイルや、国産材を使用した木製クリップホルダーを採用・活用することで、持続可能な森林経営への貢献に努めました。

<コラム>執筆者の声

森林経営管理制度に基づいて市町村等が経営管理する森林については、⾃然災害へのリスク対応や森林保険の必要性等を説明して森林保険の活⽤を促しました。また、グリーンボンドは、利息収⼊を得るだけでなく、投資を通じて環境問題の改善に貢献しました。さらに、加入促進物品については、グリーン購入法に適合した環境への負荷の少ない物品を選定しました。これからも、環境に貢献する取組を幅広く行っていきたいと思います。

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.