ホーム > 公開情報 > 法定公開情報 > 環境への取組 > 森林研究・整備機構 環境報告書2024 > 社会貢献活動への取組(地域社会との共生)

更新日:2024年9月30日

ここから本文です。

社会貢献活動への取組

地域社会との共生

東北地区における取組

東北支所

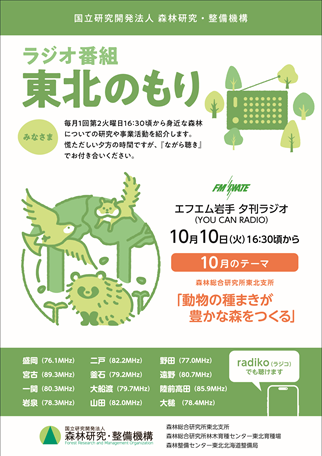

ラジオ放送を通じた研究活動の紹介

新型コロナウイルス感染拡大に伴い中止した一般公開や公開講演会の代替イベントとして、2020年度より東北育種場および東北北海道整備局と合同で実施してきたラジオ放送での研究や事業の紹介を2023年度も実施しました。2023年は10月より月に1回、第2火曜日の16時30分頃から、FM岩手の番組に職員が出演して約10分間にわたり紹介しました。東北支所からは、「動物の種まきが豊かな森をつくる」、「カミキリムシを不妊化させる細菌のはなし」、「平庭高原白樺林の景観を守る」、「海岸林を育て、未来に引き継ぐ」の4つのテーマについて説明しました。そのほか東北育種場からは、「花粉の少ないスギができるまで」、東北北海道整備局からは「水源林をつくる仕事」を紹介しました。県内だけでなく県外からも繰り返しこの放送を聴くことができ、新たな広報手段としての効果は大きいものと思われ、引き続き、東北支所の研究紹介の効果的なツールとして実施していきます。

|

|

ラジオ番組東北のもりのパンフレット |

地域の観光資源としての森林をまもる

山形県から宮城県にまたがる蔵王地域のオオシラビソ林枯損や岩手県平庭高原の白樺林再生など、地域の観光資源としての価値を有する森林の再生維持への技術的支援を、森林管理局や地元市町村の要請に応じて行ってきました。2023年度は蔵王地域においては、オオシラビソ枯損を引き起こした害虫モニタリング調査を継続するとともに、オオシラビソ林枯損に関する検討会に委員として参加しました。平庭高原については、2023年は久慈市からの委託研究の最終年にあたり、白樺林管理に向けての技術指針を策定し、2024年度以降は、技術指針に基づいた管理を進めるに際しての助言を行っていく予定です。このように東北地域における課題解決に向けて、科学的知見の収集とそれらの現場普及を進めていきます。

|

|

| 山形蔵王オオシラビソ枯損地 | 岩手県平庭高原白樺林 |

林木育種センター東北育種場

【いわて林業アカデミーによるカラマツ特定母樹の植栽】

カラマツは東北地方等において重要な林業樹種であり、カラマツ林を今後も持続利用していくには「伐って、使って、植えて、育てる」という循環を継続させる必要があります。特定母樹は成長等の特性が特に優れたものとして指定されており、林業による森林の循環利用に貢献することが期待されています。

今後はカラマツ特定母樹の優れた特性について、森林所有者、苗木生産者など多くの林業関係者の理解を深め、特定母樹由来の苗木を積極的に活用してもらうことが重要となってきます。このため、東北育種場は、東北森林管理局岩手南部森林管理署と2023(令和5)年4月28日に「カラマツ特定母樹展示林に関する覚書」を締結し、6月7日に岩手県一関市内の国有林に岩手南部森林管理署と共同でカラマツ特定母樹を植樹しました。さらに、10月26日にも同地において、これからの林業の担い手の中核となる、「いわて林業アカデミー」の学生によるカラマツ特定母樹の植樹を行いました。

今後も各機関からの依頼に応じ、森林づくりの基礎となる林木育種の重要性について紹介をしながら、地域の森林・林業の発展に貢献して参ります。

|

| カラマツ特定母樹の植栽 |

森林整備センター東北北海道整備局

2017(平成29)年5月8日に岩手県釜石市平田の尾崎半島で発生した山火事は、413haもの森林が焼失し、平成年代以降では国内最大級の山火事被害となりました。

尾崎半島の森林は、水源の涵養(かんよう)、土砂災害の防止、周辺海域への栄養分の供給など、地域の社会・経済活動において重要な役割を果たしていましたが、山火事で多くの森林が焼失したことにより、近接する集落での自然災害の発生や基幹産業である漁業への影響等が懸念され、早期に再生・復旧に向けた取組を進めることが求められました。

こうした地域からの要請を受け、森林整備センターでは、尾崎白浜の集落の重要な水源である尾崎白浜生産森林組合所有の被災森林29.22haについて、分収造林契約を締結し、契約地全体が針広混交林として再生・復旧するよう取組を進めることとしました。

|

|

| 植栽後の契約地の全景 | 山火事の被災区域と契約区域 |

植栽作業は、釜石市による被害木の搬出が完了した2021(令和3)年度から開始し、2023(令和5年)度までの3年間でスギ6.04ha、カラマツ5.63haを植栽しました。また、尾崎半島一帯はニホンジカの生息密度が高く食害が顕著であるため、植栽箇所を複数の小面積区画に分割してシカ害防護柵を設置する「ブロックディフェンス」を約10km施工しました。なお、この手法は、シカの通り道を残置することで、シカ害防護柵への干渉を防ぎ、シカによるネットの噛み切りや潜り込み等の被害を軽減する効果が期待されるものです。

|

|

| 契約地内のシカ害防護柵の配置状況 | 「通り道」を通過するニホンジカとツキノワグマ |

現在のところ、植栽した苗木はシカによる食害等もなく順調に生育しており、引き続き、尾崎白浜生産森林組合、釜石地方森林組合と連携しながら、下刈り等の保育作業やシカ害防護柵の維持管理等を適切に行うとともに、地域一体となって着実に山火事跡地の再生・復旧を進めていく考えです。

また、2023(令和5)年12月に釜石市で開催した東北北海道整備局主催の技術検討会では、地域の森林・林業関係者30名を交え、森林総合研究所の研究者を講師として「ニホンジカの生態と被害対策」をテーマとする講演会を実施しました。さらに、2024(令和6)年1月に開催された東北森林管理局主催の森林・林業技術交流発表会では、今回の取組で得られた知見をもとに、シカ害防護柵(ブロックディフェンス)の設置効果をテーマに発表を行い、森林保全部門で「最優秀賞」を受賞しました。今後とも、このような取組を通じて、水源林造成事業による森林造成の効果や技術の普及等に努め、地域の森林づくりに貢献して参ります。

|

|

| 令和5年度東北北海道整備局技術検討会の様子 | 東北森林管理局森林・林業技術交流発表会の様子 |

地域イノベーション

香川県豊島におけるスダジイ林保全の取り組み

2024年2月に香川県豊島の壇山でスダジイにカシノナガキクイムシによる穿入被害が見つかりました。この壇山のスダジイ林は「豊峰権現社の森」として香川県自然記念物に指定されており、長年住民に保全され親しまれて来たものです。ここには樹齢250年と推定されるスダジイの巨木があり、シンボルツリーとなっています。2024年になり香川大学を通じて四国支所に、このシンボルツリーを中心としたスダジイ林を保全するための助言を依頼されました。

カシノナガキクイムシの媒介するブナ科樹木萎凋病(通称、ナラ枯れ)は、現在ほぼ全国で被害が発生しています。被害はブナ属を除くブナ科樹木全般に発生し、ほぼ手付かずの天然林から、人の生活圏の中にある都市公園まで、ブナ科の樹木があれば、どこでも発生する可能性があります。また樹種や地域によりその拡大の経過や被害程度が異なるため、被害の発生した林での防除や管理は、その場所ごとに被害傾向やその場所の事情に合わせてカスタマイズする必要があると考えられます。

依頼の時点でスダジイには枯損は発生していませんでしたが、周辺の二次林では枯損が見つかっており、島民の方々は今後スダジイでの枯損被害の発生を心配されていました。「シンボルツリーである巨木は是非守りたい。またこの機会に改めて島民で森の重要性を考えていきたい」との要望があり、また薬剤の使用や伐倒などは、できるだけ避けたいとのことでした。そこでシンボルツリーについては、ビニール被覆による穿入の予防を、また羽化・脱出してくるカシノナガキクイムシを捕獲するトラップを被穿入木に設置し、巨木の経過観察とトラップの回収を週1回程度島民の方に行っていただくことを提案しました。その後、実際にビニール被覆による予防が行われ、現在調査を行っているところです。また合わせて香川大学と共同で、スダジイ林の被害調査も行っています。今後、調査の結果については、現地での報告会をおこなうことで島民の方々と情報を共有し、一緒に地域の実情に合わせた管理手法などを考えていくこととしています。

|

| ビニール被覆を施したスダジイの巨樹 |

|

| 被害木に設置したトラップ回収の講習会 |

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.