保持林業実証実験プロジェクトの概要

日本の森林の現状

日本では、戦後の拡大造林政策により1000万haもの人工林が造られました。これらの人工林の多くが植栽後40~50年を経過し、主伐の時期を迎えています(図1)。特に北海道の人工林の半分以上を占めるトドマツは高齢になると材が腐朽しやすいため、その前に木材を利用する必要があります。しかし、主伐時に全ての木を伐る(皆伐する)と生物多様性の劣化や、河川への土砂の流出といった公益的機能の低下が懸念されます。そのため森林の公益的機能と木材生産を両立させる森林管理が求められています。

図1 主伐の時期を迎えたトドマツ人工林

保持林業とは

「保持林業」はこうした要請に応える技術として、近年、世界的に注目されています(図2)。「保持林業」とは、主伐時に一部の樹木を残して複雑な森林構造を維持する伐採により、皆伐では失われてしまう老齢木、大径木等を確保し、多様な生物の生息地としての機能等を維持する森林管理をいいます。従来の択伐や漸伐といった一部の木を残す伐採方法とは、伐る木よりも残す木を優先的に選ぶ点と、保持した木は永続的に残す点で異なっています。これまで、保持林業は北米や北欧の温帯林や北方林を中心に行われており、日本を含むアジア地域では、ほとんど行われていませんでした。また、人工林への適用例もほとんどありません。そこで2013年度から、北海道、北海道立総合研究機構林業試験場、北海道大学農学部森林科学科、森林総合研究所北海道支所が共同で、北海道有林をフィールドとして「保持林業の実証実験(略称:REFRESH)」を開始しました。

保持林業という名称について

当プロジェクトでは、開始当初、主伐時に樹木を残すRetention Forestryの訳語として「保残伐施業」を用いていました。しかし、造林学の分野では天然更新を意図して主伐の際に母樹を残し、いずれ母樹を伐採・収穫する「保残木作業」という用語が既に存在し、定着していることがわかりました。この保残木作業は、Retention Forestryとは発想や目的、方法が大きく異なります。このため、「保残」という訳語を使用し続けることが、Retention Forestryと保残木作業の混同を招き、今後の検証や普及の障害になってしまうと考えられました。このため、新たな訳語として「保持林業」を用いることとし、2023年度より、プロジェクトの名称も「トドマツ人工林の保残伐施業の実証実験」から「保持林業の実証実験」に変更しました。

図2 エストニアでの保持林業

実験の概要

この実証実験では、林齢が50年生以上のトドマツ人工林等に、多くの実験区(1区画の大きさが5~8ha)を設け、単木で木を残す(単木保持)、または、ある範囲の木をまとめて残す(群状保持)といった様々な方法で伐採を行います(図3)。単木保持では、人工林の中に自然に生えてきた広葉樹を残すことで、広葉樹、枯死木、大径木を必要とする生物の保全をめざします。実験区は3つのセット(くり返し)からなり、伐採前の調査を行ってから、毎年1セットずつ伐採を行います。そして伐採後は通常のやり方でトドマツを植栽し、人工林を再生します。

各実験区では、植物、鳥類、昆虫などの生物多様性、水質や土砂の移動等の水土保全機能、作業効率や植栽木の成長といった木材生産性を調べます。そして、人工林において保持の方法や保持率(林内の広葉樹を切り残す程度)の変化が、生物多様性や水土保全機能、木材生産性に及ぼす影響を実証規模で明らかにしていきます。長期的には次の収穫までの約50年間、継続した調査をめざしています。

図3 単木中量保持区(左)と群状保持区(右)

保持林業に期待される効果と実験の目標

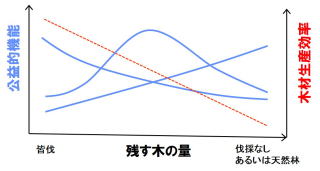

保持林業では、伐採面積をある程度大きくすることによって低コスト化をはかりながら、一部の木を残すことで、伐採による公益的機能の低下が抑えられるとともに、 伐採後の公益的機能の回復も速くなると予想されます(図4左側)。さらに、長期的には、残した木の大径化、老齢化、枯死により、公益的機能が伐採以前より増加することも期待できます(図4右側)。 今回の実験の目標は、人工林での木材生産と公益的機能の両立をめざす技術をつくることです。伐採による悪影響をやわらげる効果や長期での公益的機能の増加が、木を残すことによる木材生産効率の低下に見合うものかどうかを、科学的なデータにもとづいて議論したいと考えています(図5)。

図4 保持林業が短期・長期で生物多様性の保全に果たす効果のイメージ

図5 保持する木の量と木材生産性(赤の点線)、各種公益的機能(青線)との関係のイメージ