ここから本文です。

2016年の特集一覧

特集:季刊 森林総研 No.35

特集:花粉を運ぶ動物を守るための政策を提言

2016年11月28日、英国イーストアングリア大学などと共同で、送粉者を守り、送粉サービスを維持するために必要な農林業および環境政策を提言しました。

2016年11月28日、英国イーストアングリア大学などと共同で、送粉者を守り、送粉サービスを維持するために必要な農林業および環境政策を提言しました。

ポイント1:花粉を運ぶ動物(以下「送粉者」という)が世界的に減少しています。

ポイント2:送粉者を守り、送粉サービスを維持するために必要な10の政策を提言しました。

ポイント3:この成果は来月メキシコで行われる生物多様性条約締結国会議で活用されます。

特集:越境大気汚染物質であるオゾンによってブナ林では葉の老化が早くなる

2016年11月1日、東京農工大学、北海道大学と共同で、森林におけるオゾンの影響を東アジアで初めて明らかにしました。

2016年11月1日、東京農工大学、北海道大学と共同で、森林におけるオゾンの影響を東アジアで初めて明らかにしました。

ポイント1:実際の森林でのオゾンの影響を東アジアで初めて明らかにしました。

ポイント2:オゾンに弱いブナの森林では、オゾン吸収量が増えることで秋に葉の老化が早まり、CO2を吸収する力が早くに失われました。

ポイント3:我が国の森林の健全性を維持するため、周辺国と連携した大気汚染対策が必要です。

特集:平成28年度 森林総合研究所 公開講演会 開催のお知らせ

2016年10月27日、「2050年の森:未来の森をつくる研究開発」をテーマに、公開講演会を開催します。

2016年10月27日、「2050年の森:未来の森をつくる研究開発」をテーマに、公開講演会を開催します。

平成28年度公開講演会では、改訂した「2050年の森」を構成する「森とくらす」「森をまもる」「森をそだてる」「森をつかう」の項目について研究のロードマップを示しながら、「未来の森」づくりに向けた研究開発の現状を報告いたします。

特集:日本で初めて新種と記載されたトリュフ

2016年9月27日、東京大学と菌類懇話会との共同で、日本国内で採取された2種のトリュフを新種と確認し、ホンセイヨウショウロとウスキセイヨウショウロと名付けました。

2016年9月27日、東京大学と菌類懇話会との共同で、日本国内で採取された2種のトリュフを新種と確認し、ホンセイヨウショウロとウスキセイヨウショウロと名付けました。

ポイント1:日本国内で採取された2種のトリュフを新種と確認しました。

ポイント2:これらをホンセイヨウショウロとウスキセイヨウショウロと名付けました。これらのうちホンセイヨウショウロは、食用として有望であり、国産トリュフの人工栽培技術の開発に向けて研究を進めます。

特集:季刊 森林総研 No.34

特集:ニホンジカ(シカ)とカモシカの糞を識別する手法を開発

2016年9月7日、糞の表面に付着しているDNAを検出することによって、ニホンジカ(シカ)とカモシカの糞を識別する手法を開発しました。

2016年9月7日、糞の表面に付着しているDNAを検出することによって、ニホンジカ(シカ)とカモシカの糞を識別する手法を開発しました。

ポイント1:正確かつ迅速にニホンジカとカモシカの糞を識別する手法を開発しました。

ポイント2:ニホンジカとカモシカが混在する地域でのニホンジカ対策の立案に有用です。

ポイント3:本手法は“ニホンジカ・カモシカ識別キット”として2016年9月2日に発売されました。

特集:「光る!外来害虫同定法」を開発

2016年8月22日、特定のDNAを検出する試薬によって、害虫が残した痕跡から種を同定する手法を開発しました。

2016年8月22日、特定のDNAを検出する試薬によって、害虫が残した痕跡から種を同定する手法を開発しました。

ポイント1:建材や木工家具に侵入して食い荒らす害虫は、捕まえてその正体を見極めるのが困難ですが、害虫が食べた木屑を光らせ、害虫を特定する手法を開発しました。

ポイント2:残した痕跡や体の一部さえあれば害虫の種類が特定できるという、専門家以外でも利用可能な手法です。

ポイント3:遺伝子解析や化学分析といった作業がいらないため、特殊な実験器具は不要で、とてもシンプルな手法です。

特集:北海道の草地性鳥類(ノビタキ)は大陸経由で南下してインドシナ半島で越冬する

2016年8月22日、ヘルゴランド鳥類研究所(ドイツ)、ディーキン大学(オーストラリア)、北海道大学、山階鳥類研究所と共同で、軽量の小鳥(体重15g)の渡りルートを極東で初めて明らかにしました。

2016年8月22日、ヘルゴランド鳥類研究所(ドイツ)、ディーキン大学(オーストラリア)、北海道大学、山階鳥類研究所と共同で、軽量の小鳥(体重15g)の渡りルートを極東で初めて明らかにしました。

ポイント1:軽量の小鳥(体重15g)の極東地域の渡りルートを初めて明らかにしました。

ポイント2:北海道の草地性鳥類(ノビタキ)は本州を経由せずに大陸に直接渡っていました。

ポイント3:林業における伐採や下刈作業は開放的な環境を一時的に作り出すことにより、草地性生物の保全に貢献しますが、草地性の渡り鳥の場合、国内だけではなく、海外の渡り中継地や越冬地での保全に対する取り組みも重要です。

特集:ツキノワグマ出没の背景と対策

また、秋田県では人身被害の事故も相次ぎましたが、人里や市街地で起きた事故と山の中で起きた事故は明確に区別する必要があります。このページでは、ツキノワグマの出没の要因と対策について、これまでの知見をとりまとめました。

特集:研究最前線 2016年紹介分

当所研究職員の投稿論文が各種学会誌へ掲載・発行されるタイミングを図って、迅速にその内容を分かりやすくまとめて、情報提供しています。

当所研究職員の投稿論文が各種学会誌へ掲載・発行されるタイミングを図って、迅速にその内容を分かりやすくまとめて、情報提供しています。

2016年6月7日掲載:葉を摘みとると苗木が活着しやすくなる

2016年6月7日掲載:窒素固定能を持つ外来植物が侵略的になる

2016年6月7日掲載:越境大気汚染を考慮した水質汚染リスクの分布を明らかにしました。 他

特集:森林が有する生物多様性の保全機能を経済評価

2016年6月22日に「森林が有する生物多様性の保全機能を経済評価 ―針葉樹人工林に広葉樹を混交させることの社会的価値を解明―」を北海道大学、宮崎大学、甲南大学、京都大学と共同で、プレスリリースしました。

2016年6月22日に「森林が有する生物多様性の保全機能を経済評価 ―針葉樹人工林に広葉樹を混交させることの社会的価値を解明―」を北海道大学、宮崎大学、甲南大学、京都大学と共同で、プレスリリースしました。

ポイント1:針葉樹人工林に生息する鳥類の数を増やすことは、haあたり最大30万円の経済的価値があると試算されました。

ポイント2:針葉樹人工林に広葉樹を混交させると鳥類の生息する場所としての価値が増すため、大きな社会的価値を産み出すことが明らかになりました。

特集:2016年度 森林総合研究所 一般公開 開催のご案内

2016年度森林総合研究所一般公開を7月30日に開催いたします。研究所の施設公開、研究展示、講演会、昆虫教室、各種イベントなど多数企画しております。

2016年度森林総合研究所一般公開を7月30日に開催いたします。研究所の施設公開、研究展示、講演会、昆虫教室、各種イベントなど多数企画しております。

当研究所の最新の研究成果に接していただける絶好の機会ですので、奮ってご参加いただきますよう、よろしくお願いします。

特集:季刊 森林総研 No.33

特集:花咲かクマさん:ツキノワグマは野生のサクラのタネを高い標高へ運んでいた

国立研究開発法人 森林総合研究所は、東京農工大学、総合地球環境学研究所、滋賀県琵琶湖環境科学研究センター、日本大学、酪農学園大学、東京農業大学、東京大学、京都大学と共同で、酸素同位体比分析により標高方向の種子散布《注1》を測定する方法を開発しました。さらに本手法を野生のサクラに適用したところ、主な種子散布者であるツキノワグマが平均で307m、最大で738m高標高に種子を散布していることが分かりました。

国立研究開発法人 森林総合研究所は、東京農工大学、総合地球環境学研究所、滋賀県琵琶湖環境科学研究センター、日本大学、酪農学園大学、東京農業大学、東京大学、京都大学と共同で、酸素同位体比分析により標高方向の種子散布《注1》を測定する方法を開発しました。さらに本手法を野生のサクラに適用したところ、主な種子散布者であるツキノワグマが平均で307m、最大で738m高標高に種子を散布していることが分かりました。

特集:木材成分を原料とした全く新しい高性能なセシウム沈殿剤を発見

木材成分を原料とするPDC(2-ピロン-4,6-ジカルボン酸)がセシウムと錯体を形成して沈殿を生じる新しいセシウム沈殿剤となることを発見しました。

木材成分を原料とするPDC(2-ピロン-4,6-ジカルボン酸)がセシウムと錯体を形成して沈殿を生じる新しいセシウム沈殿剤となることを発見しました。

放射性セシウムは、福島第一原子力発電所内で発生している放射能汚染水の主要な放射性核種です。PDCは、海水とセシウムが混ざった場合でも有効に働くと考えられます。

今後は、もう一つの主要放射性核種であるストロンチウムとPDCの反応性を詳細に調べます。また本沈殿剤の実用化に向けて、PDCを高密度に固定したカラムの設計や製造等を産学官での意見交換も行いながら推進し、高効率な除去システムの検討を行っていきたいと考えています。

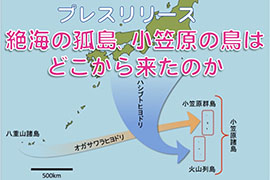

特集:絶海の孤島、小笠原の鳥はどこから来たのか?

小笠原諸島のヒヨドリの二つの亜種の集団は、沖縄の八重山諸島と、本州または伊豆諸島というまったく異なる地域を起源とすることがわかりました。

小笠原諸島のヒヨドリの二つの亜種の集団は、沖縄の八重山諸島と、本州または伊豆諸島というまったく異なる地域を起源とすることがわかりました。

南硫黄島(火山列島)のメジロは、近隣の島の集団とも交流がないことがわかりました。

移動性の強い広域分布種のヒヨドリやメジロであっても、島という特殊な環境では移動性を低下させることがわかりました。

特集:平成28年度(前期)森林講座

特集:季刊 森林総研 No.32

特集:森林総合研究所110周年記念誌「森林総合研究所百十年のあゆみ」

森林総合研究所は、2015年(平成27年)11月1日に110周年を迎え、記念行事を行い、その記念行事の一環として、110周年記念誌「森林総合研究所百十年のあゆみ」を発行し、創立100周年以降の10年間についての足跡をとりまとめました。

森林総合研究所は、2015年(平成27年)11月1日に110周年を迎え、記念行事を行い、その記念行事の一環として、110周年記念誌「森林総合研究所百十年のあゆみ」を発行し、創立100周年以降の10年間についての足跡をとりまとめました。

特集:国際森林デーシンポジウム「COP21 パリ協定が求める森林のすがた」

私たち森林総合研究所は、森林・林業・木材産業に関わる研究を通じて、豊かで多様な森林の恵みを生かした循環型社会の形成に努めることをミッション(研究所の存在意義)としています。そこで、平成25年3月21日から始まった国際森林デーに合わせ、毎年テーマを決めてシンポジウムを開催しています。

私たち森林総合研究所は、森林・林業・木材産業に関わる研究を通じて、豊かで多様な森林の恵みを生かした循環型社会の形成に努めることをミッション(研究所の存在意義)としています。そこで、平成25年3月21日から始まった国際森林デーに合わせ、毎年テーマを決めてシンポジウムを開催しています。

今年度はCOP21におけるパリ協定について森林・林業に関わる様々な分野の方々にお話しいただく場として、シンポジウムを企画しました。

特集:季刊 森林総研 No.31

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.